Love&Collect La cuisine du peintre Dorothée Selz (née en 1946) - dorothee-selz.art

←

→

Transcription du contenu de la page

Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous

Love&Collect

8, rue des Beaux-Arts

Fr-75006 Paris

Du lundi au samedi

de 10 h à 19 h

www.loeveandco.com

collect@loveandcollect.com

+33 1 42 01 05 70

La cuisine du peintre

Dorothée Selz (née en 1946)

11.03.2021

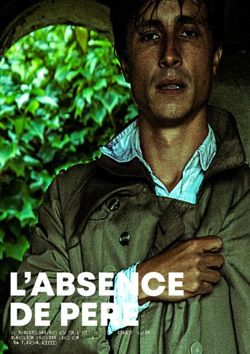

Dorothée Selz

Filtre improvisé

1993

Technique mixte sur bois

Titrée, signée et datée au dos

47 × 60 cm

1/25Si le sculpteur Nouveau Réaliste Daniel Spoerri est le «Pape du Eat Art», Dorothée Selz est sa première disciple. 3/20

Love&Collect

8, rue des Beaux-Arts

Fr-75006 Paris

Du lundi au samedi

de 10 h à 19 h

www.loeveandco.com

collect@loveandcollect.com

+33 1 42 01 05 70

La cuisine du peintre

Dorothée Selz (née en 1946)

11.03.2021 Si le sculpteur Nouveau Réaliste Daniel Spoerri est le Pape du

Eat Art, Dorothée Selz est sa première disciple. Compte tenu

de ses engagements constants, notamment féministe, et de son

rejet viscéral de toute autorité illégitime, l’expression semble

d’abord contre-nature. Invitée, en 2015 à participer à l’exposition

The World Goes Pop à la Tate Modern de Londres, elle apparaît

soulagée que l’époque soit venue de dépasser une certaine

image, parfois figée et superficielle, de l’art des années 1960,

dont elle a été pleinement partie prenante: Quelle vision avions-

nous à l’époque, nous les artistes, du pop art? Pas seulement

le pop art esthétisant, coloré et amusant, mais le pop art plus

politique, plus engagé sur, par exemple, le rôle social de

la femme?

Son irruption dans le Eat Art, par une œuvre collaborative,

réalisée avec son mari d’alors, le sculpteur catalan Antoni

Miralda, joue indéniablement sur la dimension sacrée qui,

traditionnellement, unit art et nourriture. Comme le rappelle

en effet l’historienne de l’art Camille Paulhan, spécialiste de

l’artiste, le grand début de la carrière artistique de Dorothée Selz,

c’est véritablement la constitution en 1967 d’un duo d’artistes

avec Antoni Miralda, les Traiteurs coloristes. Tout part d’une

fantaisie, pour Noël 1967, lorsque Selz et Miralda envoient à leurs

amis le Croque-Jésus, une carte de vœux en trois dimensions

fabriquée à partir de produits alimentaires fabriqués en série

et achetés dans le commerce: l’assemblage propose un petit

enfant Jésus meringué dans sa crèche, entouré d’une mâchoire

en sucre, le tout fixé à la colle vinylique dans une petite boîte

en rhodoïd circulaire à motifs floraux.

Ces dimensions spirituelles, rituelles, anthropologiques,

éphémères, critiques, chromatiques, décoratives… ne sont

naturellement pas totalement absentes du Eat Art version

Daniel Spoerri, mais elles n’en constituent pas le centre, alors

qu’elles infusent absolument tout l’art de Dorothée Selz depuis

l’origine. Spoerri est arrivé au Eat Art par l’extérieur, par l’objet,

en fixant ses reliefs de repas présentés à la verticale en

Tableaux-Pièges susceptibles de leurrer le regardeur, tandis

que Selz se place à l’intérieur même de la relation, ô combien

intime et mystérieuse, entre l’être et ce qui le nourrit. Dans ce

sens, le Croque-Jésus de 1967 est absolument programmatique:

il donne chair et forme à l’absorption du corps du Christ, la

sortant du registre symbolique où elle est traditionnellement

cantonnée, mais sous forme d’un ready made, s’emparant

d’une confiserie anodine réservée aux enfants. Dès lors,

le sucré est devenu le royaume de Dorothée Selz (elle a même

été la co-commissaire de l’exposition de référence sur le sujet,

Sucre d’art, au Musée des arts décoratifs à Paris en 1978,

regroupant des œuvres populaires en sucre du monde entier,

4/25 des pâtisseries, de l’Art Brut et du Eat Art issu de la collectionpersonnelle de Daniel Spoerri).

Réalisée en 1993, cette œuvre est la dernière disponible

d’une série importante, élaborée par Dorothée Selz à partir

des cent trente-sept gravures sur bois et dix planches

chromolithographiques réalisées par le dessinateur Étienne

Antoine Eugène Ronjat pour le célèbre Livre de Pâtisserie

de Jules Gouffé, paru chez Hachette en 1873. Naturellement,

cette entreprise porte la trace de l’attirance de Dorothée Selz

pour l’imagerie populaire (forgée dès l’enfance, son père,

Guy Selz, figure du monde des arts et grand collectionneur,

notamment d’art populaire et de chromos), mais aussi de son

travail au long cours sur les usages culinaires, de la conception

des plats à leur consommation. Élève du grand Antonin

Carême, Gouffé est un célèbre cuisinier et pâtissier, que ses

contemporains surnommaient précisément l’apôtre de la

cuisine décorative. Pourtant, l’illustration choisie par Dorothée

Selz comme base de cette œuvre n’est pas l’une de celles –

sublimes, exquises de symétrie et de détails décoratifs – d’un

plat dressé (comme le fait, à la même époque, Philippe Mayaux,

qui s’inspire du même livre pour certains de ses plus célèbres

tableaux d’aspics), mais d’un ingénieux ustensile improvisé

par système D...

En effet, l’image de Ronjat apparaît à la page 379 de l’ouvrage,

au chapitre XI Entremets de douceur, dans la partie Gélatine,

lorsqu’il s’agit de filtrer cette infusion de couenne indispensable

en pâtisserie. En effet, l’usage d’une chausse est alors

incontournable… À défaut de disposer de ce filtre conique en

feutre ou en tissu épais, de la forme approximative d’un soulier,

Gouffé préconise de tendre une serviette à œil de perdrix sur un

tabouret renversé, et de la fixer avec de la ficelle aux quatre pieds.

Apologie de la débrouille, l’image choisie par Dorothée Selz

paraît énigmatique et mystérieuse, son lien avec la nourriture

n’apparaissant pas immédiatement. Mais elle témoigne d’une

attirance certaine pour le renversement et le passage d’un

domaine vers un autre, caractéristique de tout son art, qui invite

à questionner ce que l’on voit, et à dépasser les apparences,

et les réactions premières qu’elles suscitent en nous.

Ce lien à la fois étroit et suspicieux à la vision est à la base même

du concept de mimétisme relatif emblématique de son œuvre,

par lequel, ainsi que le souligne Camille Paulhan, il n’est pas

uniquement question de dénoncer [les] images, mais comme

le titre l’indique, d’exprimer la fascination que celles-ci peuvent

exercer: le mimétisme peut être perçu comme une contrainte,

mais également comme une façon de [se les] approprier.

5/25Le grand début de la carrière artistique de Dorothée Selz, c’est véritablement la constitution en 1967 d’un duo d’artistes avec Antoni Miralda, les «Traiteurs coloristes». Camille Paulhan 6/25

7/20

L’inspiration se trouvait dans les rues, les affiches, les publicités, la mode. La pop était influencée par des tendances subversives, qui protestaient contre la rigidité des institutions, les traditions conservatrices et le rôle des femmes en tant que femmes au foyer. Dorothée Selz

Love&Collect

8, rue des Beaux-Arts

Fr-75006 Paris

Du lundi au samedi

de 10 h à 19 h

www.loeveandco.com

collect@loveandcollect.com

+33 1 42 01 05 70

La cuisine du peintre

Dorothée Selz (née en 1946)

Propos recueillis par l’équipe Le terme Pop Art était-il utilisé par vous-même ou par des

de la Tate Modern en juillet 2014 artistes autour de vous, ou existait-il une autre terminologie

dans le cadre de l’exposition faisant référence à un nouveau mouvement d’art figuratif dans

«The World Goes Pop», les années 1960 et au début des années 1970?

commissaires Jessica Morgan

et Flavia Frigeri Oui, je connaissais le terme Pop Art depuis le début des années

1960; il était utilisé par mes amis artistes. Plus tard, vers 1969,

j’ai découvert le Nouveau Réalisme et rencontré le critique et

commissaire d’exposition Pierre Restany.

Notes sur mes découvertes:

Je suis née à Paris en 1946 et j’ai grandi dans cette ville. Dès

mon plus jeune âge, j’ai été attirée par les arts visuels et j’ai visité

de nombreuses expositions, souvent avec mon père Guy Selz

(1901-1976), qui travaillait à l’époque comme journaliste pour

le magazine ELLE; il était Secrétaire Général (directeur

administratif) et responsable de la section culturelle du

magazine. Entre 1964 et 1967, je suis allée à l’école Camondo,

une école d’architecture intérieure. L’École des Beaux-Arts de

Paris en 1964 semblait ne jamais avoir entendu parler du Pop

Art, des performances, de l’art abstrait ou de l’Op Art et je ne

voulais pas étudier dans une institution aussi conservatrice.

Je suis une autodidacte.

En 1965 à Paris, le Pop Art britannique et le Pop Art nord-

américain n’étaient pas beaucoup exposés; je ne connaissais

que la galerie Alexandre Iolas, qui avait ouvert en 1964.

Le Centre Américain avait un excellent programme intégrant

les avant-gardes expérimentales américaines, françaises et

internationales comme le Festival Fluxus, John Giorno, John

Cage, le théâtre de Marc’O, Bernard Heidsieck, la poésie action

ou la poésie visuelle, le Living Theatre, Philip Glass. Cela a

constitué mon université marginale, où j’ai tout découvert et

appris. J’étais fascinée par ces nouveaux modes d’expression,

ces œuvres subversives, provocantes, poétiques et dérangeantes.

Vous êtes-vous déjà considérée (aujourd’hui ou par le passé)

comme une artiste pop?

Pas vraiment, mais la culture pop m’a influencée. Aujourd’hui

encore, je peux me définir comme influencée par le Pop art, le

Eat Art et la performance. Entre 1962 et 1972, je suis souvent allée

à Londres. J’étais fascinée par les Beatles, les Rolling Stones,

le rock britannique, les concerts au Roundhouse, l’Arts Lab

créé par Jim Haynes (1967), le design des pochettes de disques,

la mode chez Biba, le style de Twiggy, le style de The Shrimp

[Jean Shrimpton], les maquillages de Mary Quant, les artistes

pop que j’avais vus dans les galeries – Peter Blake (chez Kasmin),

Richard Hamilton – et les événements à l’ICA [Institute of

9/25 Contemporary Arts]. À Londres, ce sont surtout les changementsradicaux de la société, les changements socioculturels, qui

étaient les plus visibles et palpables. J’étais fascinée par une

partie de la jeunesse britannique. Je vivais et embrassais

pleinement la culture pop, je voulais être pop, que je le sois

ou non. L’inspiration se trouvait dans les rues, les affiches,

les publicités, l’industrialisation de la vie quotidienne, la mode.

La pop était influencée par des tendances subversives, qui

protestaient contre la rigidité des institutions, les traditions

conservatrices et le rôle des femmes en tant que femmes au foyer.

J’ai pensé que le statement de Harald Szeemann, When Attitudes

Become Form, titre de son exposition, pouvait être appliqué

à d’autres pratiques et recherches artistiques que le seul

minimalisme.

Votre travail était-il lié à l’actualité des années 1960 et du début

des années 1970?

Oui, mon travail était lié au contexte socioculturel des années

1960 à 1975. La société changeait ainsi que les comportements

et je ressentais la nécessité de développer de nouvelles attitudes

dans mon travail:

- de nouveaux sujets picturaux liés à des questions

sociopolitiques d’actualité

- de nouveaux modes d’action en dehors des galeries

(performances dans la rue pour désacraliser l’art)

- de nouvelles approches du public (avec sa participation active)

- l’utilisation de nouveaux matériaux (industriels ou inhabituels,

comme le comestible)

- des tentatives de destruction de quelques tabous (à l’instar

de nos prédécesseurs dadaïstes).

La société française était alors en pleine métamorphose. J’ai

vécu les événements de mai 1968 à Paris avec conscience, gravité

et euphorie: manifestations étudiantes et ouvrières, mouvements

féministes, libération sexuelle, prise de conscience de toute

une population. Révolution? plutôt Évolution.

L’actualité était aussi à l’origine de peurs ou d’interrogations:

- la guerre d’indépendance de l’Algérie contre la France

(1954-62)

- la dictature du Général Francisco Franco en Espagne

- les États-Unis et la guerre du Vietnam

- les dictatures en Amérique Latine

- le Black Power aux États-Unis

- la guerre froide et la course au nucléaire entre les États-Unis et

l’Union soviétique (cf. Docteur Folamour film de Kubrick)

10/25Mais l’actualité était aussi marquée par une certaine utopie

et poésie, avec la Beat Génération, le mouvement hippie, la

nouvelle littérature et le boom de la musique, avec Woodstock

en 1969 et le festival de l’île de Wight, auquel je suis allée. J’étais

une fan des Who et de Jimi Hendrix.

Les jeunes se sentaient soit en danger, à cause des guerres et de

la répression (selon les pays), soit dans un mouvement utopique,

aspirant à un nouveau mode de vie (comme les hippies, les

beatniks), avec la musique rock et ses immenses rituels collectifs.

Je me suis identifiée à cela.

En France, le boom économique a permis aux femmes d’être

indépendantes financièrement. Il y avait alors peu de chômage

et la vie quotidienne ne coûtait pas cher. L’évolution des

traditions, des lois et les changements socioculturels ont permis

enfin aux femmes d’avoir d’autres rôles dans cette société en

mutation. J’étais féministe et je le suis toujours, dans le sens des

droits à défendre, du nouveau rôle social des femmes, des

hommes, et des changements à construire dans la vie privée,

en parallèle avec les changements de la société. Cela impliquait

aussi de nouvelles relations sexuelles/érotiques, mais bien sûr

avec la complicité des hommes, dans la mesure où une nouvelle

femme implique aussi un nouvel homme, non?!

En septembre 1969 à Paris, j’ai réalisé ma première performance

collective avec mes amis artistes Antoni Miralda, Joan Rabascall

et Jaume Xifra au Centre américain – une installation-

performance rituelle visuelle et comestible qui recherchait la

participation directe du public, avec un esprit pop indirect. Nous

avons rencontré Pierre Restany en 1969 et Daniel Spoerri en 1971.

Depuis 1973, nous poursuivons nos propres carrières artistiques,

influencées - entre autres - par le pop art. Et nous restons des

amis très proches.

J’étais fascinée par le comestible en tant que nouveau matériau

expérimental (j’ai travaillé avec des boulangers et des pâtissiers),

et j’ai collaboré avec Miralda sous la bannière Miralda-Selz

Traiteurs Coloristes et créé de nombreuses œuvres comestibles.

Comment avez-vous choisi le sujet de votre œuvre incluse dans

The World Goes Pop?

De 1960 à 1975, la femme était représentée dans l’imagerie

populaire (calendriers) ou sophistiquée (magazine Playboy ou

œuvres d’Allen Jones) comme une séductrice, une femme fatale

ou une pseudo prostituée. Ou, à l’inverse, comme une femme

au foyer ou une mère de famille. Ces deux clichés étaient les

plus courants: mère ou femme fatale. Je pensais que les femmes

11/25 étaient dans une position ambiguë, entre le désir secret deressembler aux mannequins sexy et le rejet de ces modèles.

C’est dans cet esprit que j’ai conçu cette série où je me suis mise

en scène comme un mannequin, en soulignant avec humour

l’ambivalence de l’image féminine dans les photos sexy. En

posant comme un modèle – à imiter ou à rejeter? – je devenais

moi-même le modèle de ce sujet délicat. Quel genre de femme

vais-je devenir? A quelle femme voudrais-je ressembler? Quelle

femme suis-je? Je ne voulais pas me dépeindre, mais je ne voyais

personne d’autre que moi pour illustrer mon intention. En fait,

je dirais qu’en présentant le modèle et moi-même, le sujet

est double, c’est un duo complexe: le modèle et son imitation,

le modèle et son imitation ironique, le modèle anonyme et

moi-même.

Au fil des années, je me suis interrogée sur la vie de cette femme

anonyme - quelle était la vie réelle du modèle?

Notes sur les processus de création des diptyques:

1. Choisir une image parmi des centaines.

2. Je me fais photographier nue (ou pas) sur un fond blanc.

Je prends la même pose.

3. Imprimer les photos en noir et blanc.

4. Dessiner sur ces photos, à l’encre de Chine, les accessoires

du modèle féminin, ou son environnement (bottes en cuir,

lampe, etc.).

5. Imprimer une deuxième fois en noir et blanc la photographie

avec les dessins ajoutés.

6. Créer le diptyque avec les deux images des deux femmes

dans le même format.

7. Encadrer le duo comme une pâtisserie: la peinture et le ciment

sont appliqués avec la poche à douille d’un pâtissier, le modèle

et moi-même devenons maintenant comestibles, des femmes

offertes à l’œil et au goût.

Le cadre de type comestible est un cadre délibérément absurde,

avec des couleurs de pâtisserie pop: à partir de 1967, je me suis

beaucoup intéressée au comestible en tant que sujet, objet de

partage et matériau de la vie quotidienne.

J’ai réalisé de nombreuses œuvres comestibles accompagnées

des indications Touche-moi ou Mange-moi. Avec aussi cette idée

de partage. Le sexe est tabou mais le comestible l’est aussi s’il

est sorti de son contexte habituel et de sa fonction originelle,

qui est de nourrir. J’ai eu le désir de provoquer de nouveaux

comportements, depuis 1967 jusqu’à aujourd’hui.

Mimétisme relatif, avec son apparence faussement comestible,

posait la question suivante: comment parler avec humour des

femmes stéréotypées?

12/25Où avez-vous puisé votre imagerie (quelles sources avez-vous

utilisées, le cas échéant)?

De diverses sources industrielles et populaires produites en

grande quantité, comme des calendriers, des cartes postales,

des magazines tels que Lui ou Playboy. Elles provenaient toutes

de France, d’Espagne, d’Italie, de Turquie et des États-Unis.

Connaissiez-vous le Pop art dans d’autres parties du monde?

J’avais quelques informations sur le Pop Art en Angleterre et aux

États-Unis. Je connaissais les œuvres du groupe Equipo Crónica

en Espagne, j’ai rencontré le Brésilien Antonio Dias à Paris ainsi

que Lourdes Castro et René Bertholo, du Portugal, Erró, qui est

Islandais, et les Nouveaux Réalistes. Mais je ne savais rien du

Pop Art dans le reste du monde. L’information ne circulait que

par le bouche-à-oreille, qui était plus efficace que la presse.

L’art commercial a-t-il eu une influence sur votre travail ou sur

la manière dont il a été réalisé?

Oui, j’étais très intéressée par l’industrialisation de l’image,

à travers la publicité, les emballages, les photographies de

presse/mode/alimentation, les pochettes de disques, les

affiches de films, les vitrines de magasins, les grands étalages

alimentaires industriels, les nouvelles techniques architecturales,

les formes, les couleurs, les textures: tout dans l’environnement

urbain quotidien m’inspirait. Pour gagner ma vie, je travaillais

pour le quotidien France-Soir, où je retouchais des photos de

presse, et pour divers magazines de mode. J’essayais de

décrypter les messages des produits et de les déformer. J’ai

été très influencée et inspirée par les dessins de Saul Steinberg.

Aviez-vous le sentiment, à l’époque, de faire quelque chose

d’important et de nouveau, d’apporter un changement...?

Non, je n’en étais pas consciente, mais je pensais être dans

l’esprit de l’époque, et que le sujet était important. La société

française des années 1960 était très conservatrice et vivre un

autre mode de vie demandait beaucoup d’énergie. Ce qui était

important pour moi, c’était ce qui était vécu, et plus que d’opérer

un changement, c’était moi qui changeais. Je n’avais pas assez

de recul pour juger mon travail. Je pensais que les artistes

avaient un rôle à jouer dans la société et devaient s’exprimer

autant que possible. Mais je n’avais pas de plan de carrière et

je ne pensais même pas à photographier le travail que je faisais.

C’est pourquoi il existe très peu de documentation sur mes

œuvres de 1967 à 1975. J’étais motivée par le fait d’expérimenter,

de découvrir, de sentir et de réagir aux choses.

13/25Y avait-il un public pour votre travail à l’époque – et si oui, quelle

a été sa réaction?

Oui, il y avait un public intéressé par mon travail, positif et

surpris par son caractère humoristique. En 1975, Fernando

Amat m’a invité à la Sala Vinçon à Barcelone, une galerie

expérimentale située dans le premier magasin de vente d’objets

de design. Un endroit très visité. Puis en 1976 à la Galerie

Contrejour du photographe Claude Nori, un espace expérimental

exposant de la photographie. Les deux galeries avaient un public

plutôt jeune.

En regardant ces œuvres, que pensez-vous d’elles aujourd’hui?

Aujourd’hui, je pense que le concept et la réalisation de ces

œuvres sont bons, mais je remarque que leur sujet est toujours

d’actualité, et que je pourrais produire plus d’œuvres de cette

série aujourd’hui. En 1970, je pensais que l’imagerie des pin-up

allait disparaître, comme j’étais naïve! Le corps masculin est

aussi devenu une sorte de pin-up dans tous les médias visuels.

En 2014, à travers les publicités, les corps de femmes et d’hommes

sexy (entre autres) sont exposés, offerts à la consommation de

masse par l’imaginaire sexuel collectif. L’industrie, à coup

d’images et de slogans provocateurs, tente de vendre tout et

n’importe quoi. L’art a aussi ses codes provocateurs, comme

Allen Jones en 1970. Apprendre à décrypter les images

trompeuses devrait être enseigné dans les écoles.

La lutte contre les stéréotypes féminins et masculins est toujours

d’actualité. Je suis optimiste et je vois que la nature multiple de

l’identité érotique de l’individu est de mieux en mieux acceptée

dans certaines parties du monde. Le dialogue entre l’homme et

la femme a beaucoup changé, dans notre vie privée et dans la

société. Le monde devient pop? Je dirais, en tant que rêveuse

utopique, The World Goes Sexy.

14/25J’ai réalisé de nombreuses œuvres comestibles accompagnées des indications «Touche-moi» ou «Mange-moi». Le sexe est tabou mais le comestible l’est aussi s’il est sorti de son contexte habituel et de sa fonction originelle, qui est de nourrir. Dorothée Selz 15/25

Pour deux peintres, «parler cuisine» signifie s’échanger des recettes picturales, parler métier, en somme. Pour naturelle qu’elle paraisse, cette analogie entre peinture et cuisine est plus profonde qu’on pourrait le croire. 17/25

Daniel Spoerri réalisait des éditions d’œuvres d’artistes comestibles. Je me souviens qu’il avait fait un Pouce de César en bonbon. Cela nous a forcés à reconsidérer ce que nous appelions les arts visuels. Les œuvres d’art sont-elles vouées à vivre indéfiniment? Dorothée Selz 19/25

Love&Collect

8, rue des Beaux-Arts

Fr-75006 Paris

Du lundi au samedi

de 10 h à 19 h

www.loeveandco.com

collect@loveandcollect.com

+33 1 42 01 05 70

La cuisine du peintre

Quarante-huitième semaine

Quarante-huitième semaine Pour deux peintres, parler cuisine signifie s’échanger des

Chaque jour à 10 heures, recettes picturales, parler métier, en somme. Pour naturelle

du lundi au vendredi, qu’elle paraisse, cette analogie entre peinture et cuisine est

une œuvre à collectionner plus profonde qu’on pourrait le croire. Il y aurait tout à chapitre

à prix d’ami, disponible à ouvrir sur les liens entre art et cuisine – on y croiserait, pour

uniquement pendant l’époque contemporaine, le Nouveau Réaliste Daniel Spoerri,

24 heures. qui a tant œuvré dans et pour le Eat Art, parfois en invitant

l’artiste Dorothée Selz à officier. Celle-ci se remémore: À

l’époque, peu de revues ou de critiques d’art s’intéressaient aux

liens entre l’art et la nourriture, à part Pierre Restany qui fut

l’un des premiers à écrire sur le sujet. Daniel Spoerri réalisait

des éditions d’œuvres d’artistes comestibles. Je me souviens

qu’il avait fait un Pouce de César en bonbon. Cela nous a forcés

à reconsidérer ce que nous appelions les arts visuels. Les œuvres

d’art sont-elles vouées à vivre indéfiniment? Comme avec

le happening, l’avènement du Eat Art a bousculé cette idée

pour mettre en avant celle de l’éphémère et du geste quotidien.

C’est bien cette question du geste qui est au centre de cette

nouvelle semaine, et plus précisément l’analogie entre le geste

du peintre et celui du cuisinier, dans l’idée d’une transmission

exigeante, d’un champ créatif où l’apprentissage de la tradition

est indissociable de la transgression et de la novation.

Dans ses Mémoires, le peintre Giorgio De Chirico livre une

anecdote éclairante, sur laquelle ce tenant du métier

traditionnel est souvent revenu. Elle concerne ses débuts de

peintre, encore enfant, en Grèce, où il découvre cette fameuse

cuisine... J’avais décidé de peindre une nature morte, j’avais

choisi trois citrons, raconte-t-il. J’avais entendu parler de

peinture à l’huile et je pensais que cette peinture se faisait

avec de l’huile. Alors j’ai pris de l’huile d’olive qu’il y avait dans

la salle à manger. Mais l’huile d’olive a cette propriété: elle ne

sèche jamais. Au bout de trois mois, le jaune de ces citrons restait

sur les doigts quand on touchait la toile. Alors j’ai demandé à

un peintre, un vieux monsieur spécialiste de peinture de marine,

qui enseignait quelquefois, et qui m’a parlé de l’huile de lin.

La dimension alchimique de la peinture est consubstantielle

à sa naissance; en effet, les pigments ne sont pas applicables

directement sur un support (même si Yves Klein s’en est

approché). Aussi, pour assurer son adhérence, ils doivent au

préalable être dispersés dans une substance (le liant) afin

de maintenir en suspension les particules en évitant toute

agglomération. À l’ère paléolithique, les liants employés

pouvaient être de l’huile végétale, déjà, mais plus couramment

de la graisse animale, du sang, de l’urine, du crachat…

Le portrait du peintre en alchimiste parcourt toute l’histoire de

l’art. Ainsi, Giorgio Vasari écrit-il en 1550, à propos du créateur

20/25 de la peinture à l’huile Jan Van Eyck: Ce fut une belle inventionet une grande commodité pour l’art de la peinture d’avoir

découvert le coloris à l’huile. Le premier inventeur en fut Jean

de Bruges... Il chercha diverses sortes de couleurs, étant très

amateur d’alchimie et distillant continuellement des huiles

pour composer des vernis et différentes sortes de choses, comme

cela arrive fréquemment aux personnes imaginatives. Dans une

conversation avec le conservateur Didier Ottinger, spécialiste

du Surréalisme, et notamment de Chirico, Magritte et Picabia,

l’artiste Philippe Mayaux établit un parallèle direct entre les

trois disciplines: Un élément connu plus un élément connu égale

un élément inconnu, c’est la base de la cuisine, mais aussi une

métaphore de l’art.

Alchimie, cuisine et peinture sont intimement liées par une

notion centrale: la transmutation, ce changement spontané

ou provoqué d’une substance en une autre.

Quel cuisinier, ou quel peintre, ne se reconnaîtrait dans

l’axiome énoncé par Paul Valéry, en 1936 dans Variété: Ainsi,

des affections de l’âme, des loisirs et des rêves, l’esprit fait des

valeurs supérieures; il est une véritable pierre philosophale,

un agent de transmutation de toutes choses matérielles

ou mentales.

Comme le cuisinier, le peintre apprend à utiliser tous les outils,

avant de les détourner, d’en découvrir de nouveaux usages,

parfois grâce à l’intervention du hasard, voire est contraint

d’en inventer d’inédits, afin d’accompagner sa quête d’un art

réellement neuf: Max Ernst ou Jackson Pollock peignent

directement avec la pâte sortie du tube, ce dernier substitue

au pinceau une simple baguette de bois, ou laisse la peinture

couler d’un seau dont le fond est percé, Yves Klein peint au

lance-flammes, ou par anthropométrie, avec des femmes-

pinceaux, Brice Marden peint avec des branches d’arbre,

Jean Tinguely invente des machines à peindre, Niki de Saint

Phalle perce des poches de peinture à la carabine, Olivier Debré

détourne le balai en un gigantesque pinceau, et Hans Hartung

la sulfateuse…

L’atelier est une cuisine, les pinceaux des ustensiles, la peinture

un appareil… cette semaine nous visitons la cuisine du peintre,

pour en percer à jour les tours-de-mains!

21/25J’avais décidé de peindre une nature morte, j’avais choisi trois citrons. J’avais entendu parler de peinture à l’huile et je pensais que cette peinture se faisait avec de l’huile. Alors j’ai pris de l’huile d’olive qu’il y avait dans la salle à manger. Giorgio De Chirico 23/25

Love&Collect

8, rue des Beaux-Arts

Fr-75006 Paris

Du lundi au samedi

de 10 h à 19 h

www.loeveandco.com

collect@loveandcollect.com

+33 1 42 01 05 70

Actuellement

08.03 12.03.2021 En ligne

Love&Collect: La cuisine du peintre

Gérard Schlosser, Dorothée Selz, Roy Adzak, Philippe Mayaux

et Malcolm Morley. Inscription sur notre site et suivez ce projet

en temps réel sur Instagram et Twitter @loveandcollect

04.03 30.04.2021 À la galerie : 15, rue des Beaux-Arts

Milan Kunc & Philippe Mayaux

Pop & Surréalistes

Depuis qu’il était étudiant à la Villa Arson à Nice, à la fin des

années 1980, le peintre Philippe Mayaux (lauréat du Prix Marcel

Duchamp en 2006) ne cesse de clamer sa dette à l’égard de la

peinture de Milan Kunc. De 17 ans son aîné, celui-ci est né à

Prague, en République tchèque, où il a étudié dans les années

1960 à l’Académie des Beaux-Arts de Prague. Malgré une

carrière internationale bien remplie, Kunc demeure quasiment

inconnu en France, où il n’a exposé que sporadiquement.

Dans la lignée de nos relectures historiques, toujours effectuées

depuis un point de vue contemporain, nous avons décidé de

permettre à ces deux artistes que tout oppose, mais que tout

rapproche, d’enfin pouvoir partager les mêmes cimaises.

Depuis décembre 2020 Nouvel espace : 8, rue des Beaux-Arts

Ouverture de Love&Collect

Stéphane Corréard et Hervé Loevenbruck annoncent

l’ouverture de Love&Collect, « magasin d’histoires de l’art »,

en ligne et à Saint-Germain-des-Prés. Expérimenté depuis

huit mois, le projet en ligne Loeve&Co-llect a été plébiscité

quotidiennement par plusieurs milliers d’abonnés, et

a engendré la vente de près de cent-cinquante œuvres.

Ses initiateurs décident de le pérenniser et de le développer,

en le rendant autonome, et de lui consacrer un espace

physique, au 8 rue des Beaux-Arts à Paris.

25/25Robert Robert et SpMillot ont dessiné cette Fiche pour Love&Collect Écrans imprimables Format 21 × 29,7 cm 28.02.2021 Crédit photographique Fabrice Gousset

Vous pouvez aussi lire