Beyond - o Vers une nouvelle résilience des acteurs publics ? Sous la direction de Laurent Sorbier

←

→

Transcription du contenu de la page

Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous

Beyond.

o

Vers une nouvelle résilience

des acteurs publics ?

Sous la direction de Laurent Sorbier

POINTS DE VUE AVRIL 2021Ce point de vue a été actualisé dans le cadre de

l'événement "Vers une résilience des acteurs publics"

organisé en partenariat avec l'Institut Montaigne.

A propos

Le Covid-19 questionne le rôle de l'État face à la crise.

Quelles leçons peut-on tirer pour sa transformation et

sa modernisation ? Comment les outils numériques

peuvent-ils rendre les acteurs publics nationaux et

territoriaux plus résilients ?

Les uns nous disent que rien ne

sera plus comme avant, tant le choc est

violent et son impact durable. D'autres

que rien ne changera, tant notre

capacité à oublier est grande : en fait,

tout dépendra de l'existence éventuelle

d'acteurs pensant au futur et de ce qui

aura été pensé et conçu, ou non.

Michel Wieviorka

Sociologue et directeur d’études à l’EHESS

2Sommaire

INTRODUCTION 4

1. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LES POUVOIRS PUBLICS POUR FAIRE FACE

À L’URGENCE : DES MARQUES DE RÉSILIENCE ? 8

2. PENSER LE MONDE D’APRÈS : DES ENSEIGNEMENTS MAJEURS POUR RÉINVENTER

LA FRANCE ET SON SERVICE PUBLIC 20

CONCLUSION 35

3Avant-propos

Et si la pandémie actuelle, en remettant en cause le dogme de la fin programmée de l’Etat-

Providence, invitait le Secteur Public à se réinventer et à questionner son rôle ? La crise que traverse

notre pays depuis plus d'un an donne une nouvelle légitimité au rôle d’un Etat fort et protecteur,

d’un Etat stratège à même de porter une vision de l'avenir et d'assurer, avec des collectivités

territoriales en première ligne, la sécurité des citoyens : sécurité sanitaire et alimentaire d'abord,

mais également économique et sociale. Cette période troublée remet clairement la puissance

publique au centre du jeu à plusieurs niveaux.

Au niveau local, les collectivités apparaissent comme un maillon

essentiel de l'écosystème des solidarités. L'hyper-proximité est

au cœur des préoccupations et des réflexions pour la proposition

de solutions innovantes. Les productions sont davantage

régionalisées. De nouvelles formes d'entraide s'organisent pour

assurer une continuité des activités essentielles à la vie de la

collectivité.

Des collaborations inattendues entre les collectivités, les

entreprises et la société civile se développent. L'Etat-plateforme

devient le support de ces nouvelles coopérations tripartites en

mettant à disposition des ressources et des infrastructures qui

laissent la liberté de développer des solutions adaptées aux besoins

des citoyens. La crise actuelle a par ailleurs confronté l’action

publique à un défi éthique permanent : comment concilier

le respect des libertés publiques, principe fondateur de notre

5démocratie, avec une lutte efficace contre la pandémie, en dépit de la complexité de

l’équilibre à trouver ? Si nous ne pouvons pas nous opposer par principe à des solutions

de surveillance numérique qui pourraient éviter un rebond de l'épidémie, il est essentiel

que les mesures entravant la liberté soient assorties de garanties et que leur réversibilité

soit assurée une fois la crise passée.

Face à ces défis historiques, les États centraux ne peuvent agir isolément et les acteurs

du territoire, du « maker » au Maire, qui sont au plus près des citoyens, démontrent

chaque jour leur capacité à s’engager vigoureusement pour accélérer la reprise de notre

pays. Les promesses du numérique pour rendre les services publics plus créatifs, réactifs

et efficaces, sont également questionnées, et la question de l’accessibilité numérique est

plus que jamais d’actualité. In fine, cette crise démontre enfin la force du collectif et les

capacités de l’ensemble des acteurs publics et de la société civile à s’engager ensemble

pour la reprise économique.

Cette note présente ces initiatives et propose des trajectoires pour les organiser et les

pérenniser après la crise. Tout au long de ces réflexions, nous interrogeons le principe

de résilience du secteur public ainsi que son effectivité pour contribuer à penser et

façonner ce que d’aucuns nomment déjà « le monde d’après ».

La résilience comme garantie du respect des grands principes du

service public en temps de crise

« Résilience », c’est le nom de l'opération entre terme galvaudé, outil de discours

militaire annoncée par Emmanuel Macron politique et de buzz médiatique, vecteur

le 25 mars lors d'un déplacement auprès de d’innovation ou créateur de futurs,

l’hôpital de campagne de l’armée à Mulhouse, qu’entend-on par « résilience des services

mettant à contribution les Forces armées pour publics » ? Pour dépasser les abus de langage

assister les populations et les services publics, consistant à étiqueter sous la houlette de la

en particulier dans les domaines sanitaire, notion de « résilience » tout comportement ou

logistique et de la protection. Depuis, l’emploi réaction adaptative à une crise, sans distinction

du mot « résilience » a été abondamment aucune, il convient d’en préciser les

repris par tous les décideurs publics, experts et contours et d’en interroger les enjeux pour

acteurs économiques : la mise en œuvre des politiques publiques.

De l'anglais « resilience » qui vient lui-même

du verbe latin resilio, ire signifiant littéralement

« sauter en arrière », faire preuve de résilience

revient à disposer de la capacité de

Faire preuve de résilience « résister », et de « rebondir », (stricto sensu

revient à disposer de la à la déformation, lpar extension au choc, au

traumatisme).

capacité de résister

6Ces deux dimensions, éminemment importantes, seront intégrées tout au long de ce

point de vue à notre vision de la résilience des acteurs publics. La résilience, à l’origine

pensée dans le cadre de la science physique (métallurgie), puis par le biais de travaux de

psychologie et de psychiatrie (étude des chercheurs Emmy Werner et Ruth Smith sur la

capacité d’enfants souffrant de troubles à dépasser leur état grâce à la résilience, théorie de

l’attachement du psychiatre John Bowlby et plus récemment travaux de vulgarisation du

principe de résilience par le psychiatre Boris Cyrulnik), pourrait ainsi être définie comme un

processus dynamique en ce sens qu’elle constituerait une capacité de dépassement

de la situation initiale, une forme de croissance post-traumatique et d’enrichissement,

d’amélioration, de bonification.

La résilience appliquée aux services publics recouvre donc la capacité des acteurs publics

à traverser une crise de grande ampleur, en garantissant les principes d’égalité et de

continuité du service public, mais aussi et surtout la capacité à s’adapter et croître face à

l’épreuve et à en tirer des enseignements pour permettre un développement positif et

agile. En ce sens, le concept de résilience rejoint le troisième grand principe du service public,

à savoir le principe de mutabilité, qui se définit par la capacité du service public à s’adapter

aux évolutions de la société et aux besoins des usagers, tout en garantissant l’intérêt général.

Dans les faits, cette crise a autorisé la mise entre parenthèses d’un certain nombre de valeurs

essentielles pour les démocraties occidentales (libertés de circulation et d’entreprendre,

libertés de réunion et de manifestation ainsi que, de façon indirecte, droit à la vie privée et

familiale et droit à l’éducation) et doit nous interroger sur les formes de résilience des citoyens.

La crise révèle la hiérarchie des formes de sécurité à assurer

Cette note, après avoir dressé un constat (forcément partiel) de la capacité de

résistance et d’affrontement de la crise dont les acteurs publics font preuve (1.),

proposera et examinera un ensemble de leviers qui peuvent être actionnés par les

pouvoirs publics pour préparer la sortie de crise mais aussi repenser leur rôle dans

le monde de demain (2.).

7Les réponses apportées

par les pouvoirs publics

pour faire face à

1

l'urgence : des marques

de résilience ?

8Comment préparer l’après-crise ?

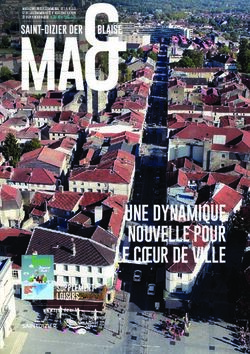

Entretien avec Denis Thuriot, Maire de la ville

et Président de l’Agglomération de Nevers

Les maires des villes de tailles médianes sont contraints de faire preuve d’agilité et de

réactivité pour assurer un niveau de service minimum entre les zones urbaines et rurales.

Denis Thuriot, Maire de la ville de Nevers et Président de l’Agglomération nous a fait part de

son ressenti et de la façon dont il s’organise face à cette crise sanitaire.

Quels ont été ou sont vos enjeux pour appréhender et gérer cette

période de crise ?

« Il a été difficile de se mettre en situation de crise dès le lendemain des

élections. Nevers Agglomération a adapté son fonctionnement dans un

souci de sécurité du personnel. Nous avons avant tout assuré la sécurité

sanitaire et la protection de nos citoyens, tout en poursuivant les actions

quotidiennes nécessaires au bon roulement de la ville (assurer le

ramassage des ordures ménagères, assurer un service minimum auprès

des commerçants, etc.). »

Un enjeu majeur d’accompagnement des personnes en situation

d’isolement et de précarité est également au cœur des préoccupations,

marqué par une forte densité rurale. Pour répondre en partie à cet

enjeu, la ville de Nevers et le Centre d’Action Communal Social (CCAS)

ont lancé un dispositif en juillet 2019 « Nos jeunes veillent sur leurs

ainés ». Il a pour but de proposer à des jeunes majeurs de la ville de

réaliser des visites auprès de personnes âgées afin de s’assurer qu’elles

se portent bien et ne manquent de rien (courses de première nécessité,

visite de courtoisie …). En contrepartie, la ville propose un financement

partiel du permis de conduire de ces jeunes. « Cette initiative sera

bientôt reprise au niveau national » et fait écho à l’initiative actuelle

de la Réserve Civique – covid-19 lancée par le Gouvernement afin

de garantir la continuité des activités vitales et permettre à ceux qui

souhaitent s’engager de donner de leur temps.

Il a été difficile de se mettre en

situation de crise dès le lendemain des

élections. Nevers Agglomération a adapté

son fonctionnement dans un souci de

sécurité du personnel.

Denis Thuriot

9Conscients que la crise sanitaire du covid-19 affaiblit l'économie nationale, nous avons

bon espoir qu’elle renforce la création de liens sociaux et revalorise les territoires de taille

médiane.

Qu’en pensez-vous à l'échelle d'une ville comme Nevers ?

« On a vu beaucoup de solidarité et de regain personnel hospitalier Neversois.

d’intérêt pour nos territoires. On constate que

Alors que le pays est en train de connaitre une

les résidences secondaires présentent un taux crise économique sans précédent, le Maire

d’occupation semblable à celui de la période Denis Thuriot nous partage que la ville de

estivale. Nevers est une ville offrant un panel

d’atouts : loisirs en pleine nature, patrimoine Nevers est mieux classée aujourd’hui qu’il y a 6

historique et culturel, site archéologique, ans en terme de taux de chômage.

savoir-faire industriel, gastronomie … qui

mérite d’être valorisé. »

À cet égard, l’exode des citadins dans les « Nevers fait partie du bassin d’emploi

campagnes questionne le clivage qui oppose du département de la Nièvre. Le taux de

souvent les villes et les campagnes. Afin de chômage a baissé à 7% aujourd’hui. Beaucoup

marquer leur solidarité auprès du personnel d’entreprises cherchent à employer et ne

hospitalier, une initiative a été lancé par trouvent pas d’embauches. »

les commerçants de la Vitrine de Nevers

(association accompagnant le développement

des commerçants adhérents) afin de lancer

des actions de distribution de plusieurs

centaines de plateaux repas auprès du

A propos de Denis Thuriot

• Maire de Nevers depuis 2014 et Président de l’Agglomération de Nevers

• Président du SCoT du Grand Nevers

• Vice-président du PETR Nivernais Val de Loire

• Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers

• Président du Conseil d’Ecole de l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports de Nevers

• Avocat depuis 1992, élu Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Nièvre en 2008 et 2009.

10… au-delà des cellules de crise mises en place dans la plupart

des collectivités…

Si le ralentissement des missions de service public se constate surtout pour les collectivités, il

semble que les fonctions stratégiques minimales soient conservées grâce notamment à la mise en

place de cellules de crises dédiées à la lutte contre le virus ainsi qu’au maintien de certains services.

• Ville de Paris : une stratégie de résistance aux crises repensée

La Ville de Paris a entrepris de repenser la stratégie de résistance

aux crises et commence à tirer des leçons la catastrophe actuelle.

Les réflexions de la cellule de crise dédiée portent sur la santé la

propreté, le logement, l’alimentation, l’urbanisme, les sans-abris, etc.

Le fonctionnement de la cellule de crise semble rôdé : les différentes

mesures sont interrogées tour à tour et les solutions entérinées sont

co-décidées, sur le mode de l’intelligence collective. « Du fait des

épisodes précédents que nous avons dû gérer, notre cellule de crise

fonctionne efficacement; précise Célia Blauel, l’adjointe chargée

de l’environnement dans un article du Monde intitulé Coronavirus :

Paris repense sa stratégie de résistance aux crises et publié le 5

avril 2020. Chacun connaît son rôle, et la maire tranche en cas de

besoin ». Sébastien Maire, Délégué général à la Transition Écologique

et à la Résilience à la Ville de Paris indiquait dans ce même article

du Monde : « En réalité, c’est toute notre stratégie de résistance

aux crises que nous actualisons, pour tenir compte de ce que nous

apprend celle-ci et mieux nous armer face aux prochaines ».

Déjà en 2017, Paris fut la première ville française à adopter

officiellement une « stratégie de résilience », votée par le conseil

municipal, et à désigner au sein de l’administration un « haut

responsable de la résilience ». Ladite stratégie avait vocation à

préparer la ville à des attentats, des crues, des inondations, des

canicules ou des grèves massives, davantage qu’à des problèmes

sanitaires, néanmoins le discours d’Anne Hidalgo faisait tout de

même mention du terme « pandémie ». Cette stratégie était déclinée

par le biais de 35 actions concrètes. Quelques-unes ont été lancées

(création d’îlots de fraîcheur dans les écoles, formation de volontaires

aux « gestes qui sauvent ») mais une grande partie demeure encore

à l’état de projet, comme l’action visant à « assurer un soutien

psychologique à l’ensemble de la population face à des chocs ».

Des questions telles que la construction de nouveaux hôpitaux

ou la réouverture de certains lieux de soins sont ainsi examinées.

Des leçons sont également tirées à la suite des échecs constatés

11dernièrement et la constitution de stocks conséquents de masques, gels, respirateurs

et autres biens stratégiques est clairement envisagée. La menace de pénurie pèse

en outre sur les médicaments, les produits de santé, la nourriture (production

alimentaire trop éloignée du consommateur final) ou encore l’énergie (dépendance

vis-à-vis des autres régions pour sa production). La stratégie de résilience de la Ville

se construit en réponse à cette menace.

Le logement figure aussi parmi les préoccupations majeures de la cellule de crise. Le

télétravail aide mais n’est pas suffisant. La Ville de Paris doit ainsi trouver en urgence

des hébergements provisoires pour des agents domiciliés en banlieue. En 2017, la Ville

s’était fixé l’objectif de diminuer de 30 % le nombre de déplacements domicile-travail

à l’échelle de l’agglomération d’ici à 2030, grâce au télétravail et à la création d’espaces

de coworking à proximité des logements, néanmoins l’atteinte de cet objectif demeure

encore loin à l’horizon.

Aussi, la crise exacerbe les fragilités liées à la densité urbaine et aux inégalités

économiques et sociales. Ces problématiques font l’objet de mesures d’urgence, comme

l’hébergement d’une partie des sans-abris dans des gymnases. Pour autant, ce type

d’initiative est loin de constituer une réponse structurelle. Ce sont là autant de sujets qui

méritent d’être posés et éclairés à l’aube de la crise actuelle et pour lesquels la stratégie

de résilience mise à jour par la Ville doit aboutir à la mise en œuvre d’un véritable plan

d’actions.

12• Le cas des petites communes : une fracture numérique encore à résorber

Les collectivités les plus impactées par et la continuité des services publics pour nos

la crise sanitaire, où la continuité de collectivités ». Elle constate alors qu’« absolu-

service s’avère particulièrement difficile ment rien n’avait été préparé pour cela». Pour

à maintenir et où, souvent faute de la députée, « il faut aussi que les collectivités

moyens, le déploiement de cellules de sachent mettre en place une continuité de

crise peine à être mis en place, restent les travail et de service ». Or, ces structures ne

plus petites communes, qu’elles soient sont pas épargnées par la « double fracture

rurales ou situées en zone péri-urbaine. numérique qui s’accroit aujourd’hui sur nos

territoires » tant pour les collectivités en tant

Laure de La Raudière, députée de la 3ème cir- que telles que pour leurs agents. En effet,

conscription d’Eure-et-Loir, qui est reconnue selon Laure de La Raudière, « c’est d’abord

comme l’une des meilleures spécialistes des une fracture d’accès pour les personnes

sujets numériques français et européens, n’en qui ne disposent pas de la possibilité d’avoir

reste pas moins une élue à la forte expérience internet chez eux. Et encore, sans compter

de terrain ancrée dans son territoire. Aussi, à sur la difficulté d’appropriation des outils

l’aube de ses mandats de membre du Conseil numériques » à laquelle vient s’ajouter « une

municipal de Saint-Denis-des-Puits ainsi que fracture d’équipement puisque nombre de

du conseil départemental d’Eure-et-Loir, elle nos concitoyens ne possèdent pas d’ordi-

éclaire la situation de ces collectivités, où la nateur ou tout du moins pas assez ». Face à

préparation de la continuité des services un tel constat, le déploiement de solutions

publics de proximité a souvent été effec- numériques dans le cadre de stratégies de

tuée dans l’urgence : « Pendant une réunion transformation de ces collectivités doit né-

de travail de la communauté de communes cessairement s’accompagner d’acculturation

entre Beauce et Perche, j’ai indiqué que je ne et de formations auprès des agents ainsi que

faisais rien d’autre que préparer le télétravail des élus.

13… et à l’exception des collectivités territoriales

s’étant déjà engagées dans leur révolution

numérique

Au-delà de l’aspect logistique et de la possibilité matérielle et

technologique offerte aux agents de pouvoir continuer à exercer leurs

missions à distance (ordinateurs portables, VPN, etc.), les collectivités

qui ont mené une démarche de déploiement du télétravail ont aussi

pu mener une réflexion profonde sur leur culture, leur organisation et

leurs modes de travail. En effet, les nouveaux modes de travail appellent

les agents à être nécessairement plus agiles et à renforcer la dimension

collaborative : autant de qualités qui apparaissent primordiales au moment

de devoir piloter à distance des services essentiels, physiquement seul,

depuis son domicile. Le Directeur général des services de la Ville et de

l’Eurométropole de Strasbourg l’a récemment déclaré : sa première mission

au quotidien en temps de crise est de « donner du sens, préserver la

confiance et être clair dans les décisions et les consignes qui sont passées

aux directions de service et aux agents. Il faut avant tout maintenir un

état d’esprit collaboratif ».

Les agents de ces collectivités ont aussi pu être formés et s’approprier en

amont les aspects spécifiques du travail à distance : responsabilisation,

autonomie, prise d’initiative, communication à distance avec les collègues

et les encadrants, séparation vie privée / vie professionnelle, etc. Le mardi

17 mars, ces agents étaient déjà prêts à assurer leurs missions à distance. A

titre illustratif, 99% des agents du siège de la Région Île-de-France ont été

en télétravail, y compris certains métiers utilisant des logiciels à première

vue « sensibles », tels que la paye.

14Quel avenir pour les « smart cities » ?

Au-delà de la nécessaire transformation des collectivités, mise en évidence par le contexte de

crise et les fortes contraintes sanitaires associées, le phénomène de smartisation des territoires se

voit largement médiatisé et questionné sur son efficacité comme sur ses fondements politiques

et technologiques. À l’aube de la période nouvelle qui s’annonce, un état des lieux sur la Smart

City et une projection sur ses évolutions futures s’impose.

Villes intelligentes, durables, résilientes … et confinées.

Depuis l’apparition de l’épidémie, les élus locaux, les collectivités lo-

cales sont à pied d’œuvre pour relayer, appliquer et faire appliquer

les décisions de l’État, informer et rassurer la population, assurer la

mise en œuvre d’un plan de continuité de l’action publique avec le

soutien des agents territoriaux. Ils coordonnent également la for-

midable chaîne de solidarité qui s’est mise en place – notamment

pour venir en aide aux personnes fragiles et soutenir les profes-

sionnels de santé dans leur lutte pour sauver des vies – et aident

les commerçants, artisans et chefs d’entreprises de leur territoire à

faire face (comme le souligne l’Association des Maires de France).

Pourtant, les difficultés pour y parvenir sont nombreuses,

inédites, parfois insurmontables. Et le confinement dans lequel

cette crise nous a plongés a été le révélateur d’un manque de

moyens insoupçonnés, et notamment de moyens numériques.

C’est particulièrement le cas dans les collectivités territoriales,

confrontées au défi de disposer d’une vision de la situation ou

d’informations fiables, pouvoir prendre des décisions éclairées,

maintenir la continuité de l’action publique, aider et agir en

conséquence et en sécurité sur le terrain.

Si le début du confinement a été marqué par un déploiement quasi immédiat du télétra-

vail dans les grandes entreprises, via l’adaptation d’outils et de procédures de collabora-

tions à distance qui peinaient pourtant à se généraliser ces dernières années, la situation

dans beaucoup de collectivités locales semble bien différente. À l’exception de quelques

collectivités qui ont ainsi fait figure d’exemple, d’autres ont dû se démener pour parvenir

à mettre à disposition, en un temps record, un ordinateur portable à une part très limitée

d’agents et assurer une continuité de services, au risque parfois de s’exposer à des failles

de sécurité. Certains agents sont même rentrés chez eux avec leur ordinateur fixe, aidés

par les services des directions informatiques… « Chez nous, le télétravail n'existait abso-

lument pas », raconte Philippe Berthaut, directeur général des services de Dijon Métro-

pole. Il lui a fallu passer 800 agents en télétravail en partant de zéro. « Au bout de 8 à 10

jours, les fonctions essentielles étaient assurées », se satisfait-il.

15Si un rattrapage progressif s’est opéré au fil des semaines, et cela grâce à l’usage d’ap-

plications de visioconférence (de type whatsapp ou zoom) installées souvent sur des té-

léphones personnels au dépend des conditions de sécurité, il n’a pas été possible pour

autant d’assurer un fonctionnement continu des institutions publiques. Cela en raison

notamment de l’impossibilité de pouvoir voter à distance ce qui a nécessité la publica-

tion d’une ordonnance en urgence (datant du 3 avril) pour permettre aux conseils mu-

nicipaux, métropolitains, départementaux et régionaux de se réunir et voter à distance,

(tout en abaissant le quorum requis pour ces réunions à 30% des effectifs totaux d'une

assemblée). Ainsi, de grandes métropoles, comme Lyon, ont pu finalement organiser un

conseil métropolitain entièrement dématérialisé avec 165 élus, via la plateforme Webex

de Cisco, mais la situation a été plus compliquée pour les communes de plus petite

taille. Comme, le souligne Laure de La Raudière, Députée d’Eure et Loire, dans plusieurs

communes, « il n’a pas été possible de tenir un seul conseil municipal depuis de le dé-

but du confinement », ce qui posera d’ailleurs dans les prochains mois la question de la

transparence démocratique en tant de crise.

Mais au-delà de la question du télétravail, c’est plus largement dans la gestion du

territoire en situation de crise que beaucoup de collectivités ont révélé leur manque

de solutions numériques modernes pour rendre l’action publique conduite par les

agents territoriaux efficace et sure. Principalement parce que la maturité numérique

dans beaucoup de collectivités reste encore très faible. Ainsi, la gestion de crise ne

bénéficie pas de tous les apports possibles d’un environnement riche en données

territoriales temps réel, qu’on pourrait de surcroît croiser et analyser. À titre d’exemple,

on ne sait pas dire avec exhaustivité et précision où se trouvent les agents de la Ville

et les véhicules sur le territoire, ce qui génère une perte de temps conséquente, voire

déterminante, quand il s’agit de coordonner les forces sur le terrain et dépêcher au plus

tôt une équipe sur un lieu d’intervention.

Autre exemple : on ne sait pas dire non n’ayant pas été mise en œuvre de bout en

plus quel est l’état précis de l’espace public bout, l’existence de traitements manuels

au moment où il s’agit de prendre une (non réalisable à distance) les rendent

décision. Dernier exemple : le manque de complètement inaccessible en période de

partage des données et leur croisement ne confinement. Enfin, la qualité et la réactivité

permet pas de prévenir autant que possible de la gestion de la crise dépend aussi et

des crises (la « meilleure » gestion de crise surtout de son écosystème, son organisation

est celle qu’on sait éviter...). Par ailleurs, le et ses moyens de coordination. L’autorité

niveau de « dématérialisation » de beaucoup en cas de crise relevant de la préfecture ou

de procédures et des services aux citoyens de l’Armée le cas échéant, c’est le maillon

faible de ce réseau qui peut déterminer la

performance de l’ensemble. Certes, certaines

villes ont nommé un Chief Resilience Officer

et élaboré un plan « Résilience », mais il

s’inscrit plus dans l’évolution du territoire

au long terme pour aff ronter des crises

Il n’a pas été possible de

structurelles (changement climatique),

tenir un seul conseil municipal ou périodiques (crues), et qui est nourri

depuis de le début du entre autres choses par des travaux

confinement. prospectivistes.

16Faut-il pour autant miser l’avenir des villes Alors, à l’heure où les débats font rage

sur des modèles de « smart city » 100% sur les enjeux de respects de la vie privée

technologique où les capteurs et la data sont des citoyens (RGPD) et sur la mise en

omniprésents à l’instar de certaines villes œuvre des mesures coercitives qui en

d’Asie ou du Moyen-Orient ? découlent, quelle place donner à l’usage

Il faut dire que, pour ce qui est de la gestion de la donnée ou de la technologie dans la

de cette crise sanitaire, la Corée du sud ou gestion d’une telle crise ? Jusqu’où peut-

bien des villes comme Singapour (1ére au on aller lorsqu’il s’agit de sauver des vies ?

smart city index en 2019) ont affiché au

début de cette crise les plus bas niveaux de

diffusion de l’épidémie. Si l’on en croit les Ce qui est sûr, c’est qu’une ville ne peut être

autorités locales, ce bilan résulte pour partie réellement résiliente que lorsqu’elle met le

de leur politique d’investissement dans citoyen et l’humain au cœur de son action,

des solutions numériques (i.e. programme de sa stratégie et de sa transformation.

« smart nation » à Singapour- débuté en L’utilisation de la technologie, des données

2014 et financé à hauteur d’1 milliard de et de l’intelligence artificielle n’offre des

dollars en 2019). À titre d’exemple, dès le moyens vraiment efficaces et innovants que

début de l’épidémie, Singapour a mis en lorsqu’elle s’accompagne d’une profonde

place un système d’informations temps réel évolution des modes d’action des institutions

qui assure un suivi « à la trace » des malades et qu’elle respecte la culture et les attentes

et alimente une carte interactive. Cette des citoyens. Il n’y a donc pas de modèle

dernière permet aux habitants de suivre au de ville intelligente « sur étagère », une

jour le jour les lieux d’infection, le nombre démarche de ce type ne peut relever que

de personnes touchées, leurs symptômes, du sur-mesure. Quelques initiatives ont

leur âge, leur sexe, leur nationalité et leur d’ailleurs déjà été entreprises en France,

lieu de résidence. La ville s’est aussi équipée comme à Angers ou à Dijon, dans le cadre

de scanners thermiques qui permettent de de leurs projets « territoire intelligent ».

contrôler la température dans les aéroports Dans ces deux cas, la mise en œuvre de

et de suivre grâce au « contact tracking », capteurs, de plateformes connectées, et

les personnes ayant été en contact avec les l’usage généralisé de la donnée permettent

malades afin de leur imposer la mise en de contribuer à améliorer la gestion

quarantaine.… Les personnes ainsi mises des services de la collectivité. Il s’agit

en quarantaine reçoivent des appels vidéo par exemple d’optimiser la collecte des

au moins trois fois par jours ainsi que des déchets, favoriser les mobilités douces et

visites surprises afin de vérifier le respect apaisées, de réduire les consommations en

des mesures. Si certains bilans récents ressources, et plus généralement de soutenir

remettent en question en partie l’efficacité des ambitions plus profondes de ville

de ces applications (taux d’utilisation < 30% décarbonée et résiliente. Ces nouveaux outils

et remontée des nombres de cas), leur constituent un atout à Dijon pour faire face

utilisation reste un sujet d’intérêt pour la à la crise sanitaire actuelle, car le pilotage

plupart des pays touchés. des équipements se fait à distance et la

coordination des services est plus efficace.

« On se rend compte que même avec moins

d’agents sur le terrain, le fonctionnement

de la métropole n’est pas affecté » assure

Philippe Berthaut, Directeur général des

services de la ville et de la métropole.

17Revenons à présent au cas de la France et à sa réaction face à la crise.

Elle s’accompagne d’une formidable chaîne de solidarité des citoyens qui se mobilisent

partout pour apporter leur soutien aux aides-soignants, aux médecins, aux personnes

isolées dans les Ephad et aux commerces de proximité. Dans toutes les communes

des initiatives voient le jour. Maires, équipes municipales, agents territoriaux et

habitants, toutes les bonnes volontés s’agrègent et font preuve de créativité, solidarité

et d’inventivité. Ainsi, plusieurs régions et villes (comme Angers, Nice, île-de-France)

ont souhaité soutenir cette dynamique collective en mettant en place des plateformes

digitales « citoyennes et solidaires » pour faciliter la mise en relation des fournisseurs et

des demandeurs de solutions.

18En conclusion, si l’on en croit la plupart des analystes, le

monde d’après ne ressemblera probablement pas au monde

d’hier, et comme le dit Wellington Webb, le monde de demain

sera probablement celui des villes. Pour faire face aux enjeux

sociétaux, économiques et environnementaux, beaucoup de

villes ont engagé quelques transformations pour tirer des

bénéfices rapides de l’usage des technologies sans toujours

remettre en question leur organisation. Mais la crise sans

précédent à laquelle nous sommes confrontés devra être

l’occasion de repenser certains modèles en profondeur et

surtout de replacer le citoyen au cœur de la transformation.

Plus que jamais, les villes devront se réinventer, pour être encore plus intelligentes

et plus sages, en promouvant un usage frugal de la technologie et de la data au

service des citoyens, de la qualité de vie et de l’efficacité collective. C’est la condition

pour construire des villes plus durables, en poursuivant encore leurs efforts pour

préserver leurs ressources et leur environnement.

Car n’oublions pas que la durabilité du modèle de

développement des villes repose largement sur l’usage

raisonné du levier de la data et de l’IA pour faire fonctionner à

l’échelle des métropoles, le circuit court, l’économie circulaire,

les approches nouvelles de la distribution de l’énergie (smart

grids, etc.). Une ville plus « verte », c’est aussi une ville plus

connectée, sous réserve de réduire et maîtriser l’impact

carbone des nouvelles technologies.

C’est ce recours « sage » à la technologie, au service du

déploiement de nouveaux modèles de gestion et de

fonctionnement de l’urbain, qui contribuera à nous faire vivre

demain dans des villes à la fois plus centrées sur l’humain et

plus résilientes.

19Penser le monde d’après :

des enseignements majeurs

pour réinventer la France et

2

son service public

202.1. La promesse numérique : un plafond de verre de la

donnée restant à briser

Si le numérique a très bien tenu une partie

de ses promesses, force est de constater

qu’il n’a pas été l’antidote face à la crise

Dans cette résistance,

déclenchée par le Covid-19. Dans l’état de le numérique a été un allié

guerre qui s’est installé en France à la mi- précieux de la résilience de

mars 2020, la résistance s’est organisée

notre pays.

autour de deux piliers fondamentaux :

d’une part, la disponibilité sans faille d’une

Plus de cinq millions de français – soit 20%

armée de blouses blanches qui pour la

des 25 millions de salariés du pays – ont pu

plupart ont continué leurs missions en

poursuivre leur activité en télétravail et ce

les accentuant considérablement au prix

tour de force n’est possible qu’au prix d’une

du surmenage et des risques pour leur

transformation numérique forte. Il est frappant

propre santé ; d’autre part, le recours à

d’ailleurs de constater que les entreprises et les

la mesure la plus « physique » qui soit, le

administrations les plus résilientes sont celles

confinement, c’est-à-dire l’enfermement

qui avaient entamé une mutation numérique

consenti de millions de français chez

profonde de longue date, tandis que d’autres

eux avec pour seul accès au monde

ont été prises au dépourvu. Le numérique a

extérieur la possibilité d’une heure de

permis de mettre en œuvre des plateformes

promenade. Le confinement par sa nature

de solidarité dans des délais inimaginables il

universelle – il ne fonctionne que si tout

y a encore quelques années. Les exemples de

le monde est confiné – est à l’opposé de

réalisations précitées sont légion et ils sont un

l’individualisation rendue possible par le

espoir pour la réponse à la crise.

monde numérique. S’il est profondément

égalitaire dans son principe puisqu’il

s’applique à tous, il est à l’origine, dans les Mais le numérique ne peut être le remède

faits, d’un renforcement des inégalités. unique à cette crise et si puissant soit-il, il

S’il est le premier rempart contre la se heurte à son écueil habituel, la data ; s’il

propagation du virus, il se matérialise par n’a pu être utilisé mieux, c’est par manque

la restriction maximale de l’un des droits de données ou par manque de maturité

fondamentaux, la liberté de circulation. quant à leur utilisation.

21Cette carence recouvre principalement trois dimensions :

• Tout d’abord, l’absence de données sur des éléments fondamentaux.

Au-delà des difficultés à collecter les données propres à la pandémie,

la crise elle-même met en lumière de nombreux enseignements. Pour

ne prendre que l’exemple des masques, leur inventaire fut difficilement

réalisable en début de crise et dans tous les cas les stocks furent

impossibles à localiser clairement, alors que précisément la pression de la

demande n’était pas la même d’une région à l’autre. L’absence de donnée

conduit à une réponse uniforme, dispendieuse à mauvais escient là où le

besoin est faible, largement insuffisante là où la pénurie est la plus forte.

L’absence de données en temps de crise, c’est l’arbitraire, ou, au mieux, des

actions uniformes et non individualisées qui sont source d’iniquité.

• En second lieu, la collecte de données relative à l’épidémie a été longue

à se mettre en place. Que la cause en soit le manque de temps alors

que les énergies furent consacrées à faire face à l’urgence ou par peur de

collecter des données trop sensibles, cette lenteur à vouloir mesurer plus

qu’un tragique nombre de décès ou nombre d'admissions en réanimation

révèle une culture de la donnée faible. C’est ainsi que plusieurs semaines

après le démarrage de la pandémie sur le sol français, alors que plusieurs

milliers de victimes sont à déplorer, certaines caractéristiques auraient

permis d’appréhender de manière fine les risques et de cibler, fort de ces

statistiques, les efforts sur les populations non seulement les plus fragiles

(comorbidités…) mais également les plus à risque (habitudes de vies, de

transport, etc…).

À cet égard, il est frappant de noter que c’est une initiative citoyenne qui

est aujourd’hui le lieu de recueil d’information le plus complet quant à

la crise. Formée de personnes soit professionnels de la donnée, soit tout

simplement passionnés par sa collecte et sa mise en valeur, Data Against

Covid-19 fournit nombre de chiffres, de statistiques dont certains sont

d’ailleurs repris par les pouvoirs publics… éloquent.

• Enfin, les tâtonnements en cours au sujet des applications - qui à l’instar

de Stop Covid pourraient permettre une maîtrise de la propagation et

un accès à une télémédecine spécialisée - illustre bien notre manque de

maîtrise de la data et les limites d’un numérique sans données. La plupart,

si ce n’est la totalité de ces applications, repose sur l’utilisation de données

personnelles. Les questions posées par de telles applications sont légitimes,

indéniablement éthiques, mais que nous nous les posons tard ! Vis pacem,

para bellum. Certes la situation est inédite, mais ne pas avoir intégré cette

dimension à notre arsenal de préparation aux situations de crise est un

facteur paralysant : faute de ligne de conduite claire quant aux données

personnelles et sensibles en cas de crise, nous restons interdits quant à leur

utilisation car nous ne savons comment les manipuler.

22Source : CEVIPOF

A l’aube du déploiement de solutions gouvernementales de traçage, les attitudes des Français

semblent osciller entre résilience, lassitude et colère.

232.2. Une transformation du service public à réinterroger

La crise majeure à laquelle fait face notre pays depuis plusieurs semaines va accélérer le cycle

de transformations profondes initiées depuis une quinzaine d’année par l’ensemble des acteurs

publics, et va très certainement entraîner un changement systémique dans la manière de

penser et de mettre en œuvre les politiques publiques, pour plus d’efficacité, de réactivité et de

proximité avec les citoyens.

Replacer l’éthique au cœur de l’élaboration

des politiques publiques

La crise sanitaire que nous traversons amène à adopter des

dispositifs inédits qui peuvent se révéler très intrusifs et dont

il n'est pas évident qu'ils disparaissent une fois la pandémie

passée. Si la limitation de la propagation du virus justifie des

moyens exceptionnels où le numérique joue un rôle très

important, ceux-ci peuvent être parfois privatifs de liberté. Mais

comment s'assurer, à supposer que nous soyons exposés à des

résurgences du virus et à des confinements de plus en plus

fréquents, que cette situation ne se pérennise pas. Difficile de

ne pas se sentir interpellé par le questionnement que formule

Jean-Gabriel Ganascia, dans son ouvrage : Voir et pouvoir :

qui nous surveille ? qui explicite les enjeux symboliques qui

se nouent autour des dispositifs de contrôle que les sociétés

occidentales hyper-technologisées développent de plus en

plus massivement depuis quelques années, un phénomène

qui s'accélère aujourd'hui dans un contexte d'évolution rapide

de l'épidémie, et qui invitent, à replacer l’éthique au cœur de

l’élaboration de nos politiques publiques.

24Vers un nouveau rapport à la surveillance

Entretien avec Jean-Gabriel Ganascia

Vos travaux démontrent que le développement des systèmes de surveillance,

particulièrement rapide dans un contexte de crise, doit être analysé sous l'angle des

pratiques symboliques et pas seulement technologiques.

Dans quelle mesure, ces nouvelles pratiques de contrôle sont-elles susceptibles de

modifier la dimension symbolique de l'identité personnelle ?

La crise sanitaire que nous traversons tives dans la mesure où elles permettent d’en-

transforme profondément la relation à soi- visager une sortie plus rapide du confinement,

même et aux autres. L'espace extérieur qui avec l'inquiétude que ces mesures d'exception

est d'habitude celui de l'échange et du lien se généralisent et subsistent au-delà de la fin

social est bouleversé. A contrario, l'espace de la pandémie. Beaucoup d’experts s'in-

domestique devient une partie de l'espace quiètent des questions de privation de liberté,

public : un espace d’échange, d’interaction, notamment au regard de l’utilisation des don-

de socialisation. L’environnement intérieur nées de santé, sans considérer au préalable la

est modifié par de nouveaux usages plus grande des libertés, celle d'aller et venir,

numériques, tandis que l'environnement ex- qui est souverainement bafouée par le con-

térieur, où l'on débattait des enjeux majeurs, finement. Les solutions numériques qui nous

devient hostile. Cette situation est extra-or- permettent de lutter contre un virus comme le

dinaire. S’il est vecteur de nombreux usages coronavirus SARS-CoV-2 responsable du Cov-

positifs en permettant, dans une certaine id-19 doivent être déployées, même si cela se

mesure, à la vie sociale et économique de fait au prix d’une plus grande surveillance. Elles

se poursuivre à distance malgré le confine- devront néanmoins garantir que ce ne soit pas

ment, le numérique conduit également les privatif de nos libertés une fois la pandémie

gouvernements à adopter des dispositifs terminée.

très intrusifs, qui renforcent la surveillance Dans le cas du plan Vigipirate par exemple, des

des individus. L’État doit recueillir des in- règles d'exception se sont pérennisées, sans

formations pour protéger les citoyens, par que l’on connaisse leur terme ; il ne faudrait

exemple en analysant les signes cliniq- pas qu’il en aille ainsi. Une autre crainte que

ues associés à la maladie, mais aussi pour l'on peut avoir, tout aussi légitime, c'est que les

contrôler les individus. Certains États autor- États, de par leur situation de faiblesse, fassent

itaires comme la Chine ou la Corée ont mis appel à des grands acteurs du numérique et

en place des outils de contrôle très intrusifs que les solutions adoptées ne soient pas souv-

qui ont démontré leur capacité à contrer eraines.

la maladie. Des États comme le Royaume-

Uni ou les États-Unis, caractérisés par leur

ultra-libéralisme, rencontrent plus de diffi-

cultés à prendre les mesures de surveillance

qui s’imposent. Ces nouveaux équilibres Nous devrons

préfigurent des évolutions assez imprévisi- collectivement reprendre

bles et susceptibles d’être chaotiques dans la main sur les mesures de

les politiques de surveillance.

En France, nous devrons déployer des dis-

surveillance.

positifs analogues avec des logiques de test

et de suivi massifs. Ces mesures sont posi-

25Vous pouvez aussi lire