L'humour thérapeutique aux temps du Coronavirus. Analyse sémio-pragmatique des images humoristiques sur Facebook Therapeutic humor in time of ...

←

→

Transcription du contenu de la page

Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous

L’humour thérapeutique aux temps du Coronavirus. Analyse sémio-

pragmatique des images humoristiques sur Facebook

Therapeutic humor in time of Coronavirus. Semio-pragmatic analysis of

humorous images on Facebook

Atmane Seghir

Faculté des Lettres et des Langues

Université de Bejaia, Algérie.

Faculty of Letters and Languages

Bejaia University in Bejaia, Algeria.

Abstract : Cette contribution met en exergue le rôle que joue l’humour en situations de crise

et de pandémies dévastatrices. Il s’agit précisément de l’humour thérapeutique que véhiculent

les images sur les réseaux sociaux numériques. Une analyse sémio-pragmatique de quelques

images, partagées à cet effet sur Facebook par les internautes algériens, nous montre comment

en séduisant grâce à l’autodérision elles constituent une rhétorique salutaire contre la terreur et

l’hystérie collectives. En termes plus claires, l’humour exploité dans les images s’avère plus

efficace qu’un traitement psychothérapeutique. Il est en effet un acte de survie dans des

situations anxiogènes impromptues : le seul défi thérapeutique mis en discours face à

l’épidémie du Covid-19. Dans ce contexte, l’humour thérapeutique nous livre, sémiotiquement

et pragmatiquement parlant, une autre façon d’interpréter le monde dans lequel nous sommes

momentanément confinés.

Mots-clés : Humour, thérapie, sémio-pragmatique, rhétorique de l’image, Facebook

Abstract: This contribution highlights the role of humor in crisis and devastating pandemics.

This is precisely the therapeutic humor conveyed by images on digital social networks. A

semio-pragmatic analysis of a few images, shared for this purpose on Facebook by Algerian

internet users, shows us how by seducing thanks to self-mockery constitute a salutary rhetoric

against collective terror and hysteria. In clearer terms, the humor exploited in the images turns

out to be more effective than a psychotherapeutic treatment. It is indeed an act of survival in

impromptu anxiety-provoking situations: the only therapeutic challenge put into speech in the

face of the Covid-19 epidemic. In this context, therapeutic humor offers us, semiotically and

pragmatically speaking, another way of interpreting the world in which we are momentarily

confined.

Keywords: Humor, therapy, Semio-pragmatic, Rhetoric of the image, Facebook.

Texte intégral

Le titre de cet article s’inspire du fameux roman colombien L’amour aux temps du

choléra (Garcia-Marquez :1992). L’histoire, vraisemblablement proche de la situation tragique

que nous vivons actuellement, nous plonge dans l’envoûtement de la passion amoureuse,

109proposée comme remède, dont la narration aide le lecteur à faire face à la peur de la mort causée

par l’épidémie de choléra. Pragmatiquement, il suit la même logique thérapeutique que

l’humour concentré dans les images dont nous voulons comprendre le processus de production

et de saisie du sens. Les vertus de l’humour qui rime avec ceux de l’amour constitueraient en

eux-mêmes un remède psychothérapeutique indéniable. Pour le dire autrement, l’humour ne

fonctionne pas à lui tout seul, il fait appel à d’autres émotions et passions dans le but d’accroître

la synergie et l’efficacité.

Pour la prise de distance nous permettant de mieux saisir le cours des événements

tragiques, elle nous a parue très pertinente la relecture du livre La Peste d’Albert Camus (1972),

un genre documentaire d’actualité qui se vend, en ce moment, comme des petits pains avec

l’arrivée de cette nouvelle pandémie dévastatrice « Coronavirus », qui s’amplifie de jour en

jour, nous obligeant à nous confiner léthargiquement, comme si nous étions au Moyen-âge,

faute de distance sociale, de masques, de vaccin et de tests de dépistage. Il nous propose de

manière lucide l’attitude à tenir face à cette maladie bactériologique, décrite comme étant

absurde, à force de paraître dépasser les sens et l’entendement. Effectivement, ce qui nous

intéresse dans notre cas, c’est de montrer comment l’humour, mis en scène dans les images,

ramène les gens à la réalité, à dépasser la terreur de la pandémie, à guérir les spectateurs de leur

anxiété. La question que se pose désormais le sémioticien, à l’instar du psychothérapeute, est

la suivante : l’image humoristique peut-elle réellement avoir des effets thérapeutiques, grâce à

la réaction euphorique qu’elle pourrait déclencher ?

Nous avons, entre autres, quelques éléments de réponse dans l’ouvrage du

psychanalyste français Moussa Nabati L’humour thérapie (2010), mais une analyse sémio-

pragmatique de quelques images partagées sur Facebook, ces derniers jours, nous mènent

concrètement à comprendre le phénomène. La sémio-pragmatique passe, selon l’entretien

réalisé par Julien Péquignot avec Roger Odin (2017), du texte aux espaces mentaux de la

communication, proposant la façon dont se construisent les textes : c’est à partir de

l’appréhension de ces espaces mentaux que nous pourrons avoir une idée sur la réaction que

génère les images humoristiques sur les spectateurs-internautes. Ce modèle heuristique,

consacré au départ uniquement au domaine cinématographique, « pose qu’il n’y a jamais

transmission d’un texte d’un émetteur à un récepteur, mais un double processus de production

textuelle : l’un dans l’espace de la réalisation et l’autre dans l’espace de la lecture » (Odin,

2000 : 10).

Cette démarche interdisciplinaire oscillant entre la sémiologie et la pragmatique, se

base sur les notions de contexte et d’usage formant l’expérience communicationnelle,

délibérément orientée. Elle nous montre comment faire réagir le spectateur et le programmer

au niveau affectif. Pour la sémio-pragmatique, le public est avant tout une communauté de faire,

c’est-à-dire que c’est lui qui fait fonctionner la machine de production du sens : notre population

cible se manifeste en temps réel sur l’espace virtuel qu’est Facebook. Les messages visuels dont

nous avons affaire sont de véritables discours sociaux, qui ont des rôles et des positions au-delà

de leur sens (Meunier & Peraya, 2004), ils émanent d’énonciateurs réels et non fictifs dont les

énonciataires possèdent une compétence interprétative. Ils sont donc facilement manipulables

ou influençables, d’autant plus que c’est dans leur intérêt que les auteurs d’images

humoristiques agissent.

Nous jugeons indispensable de rappeler que la sémio-pragmatique s’inspire des

travaux de Greimas (1970, 1983, 1986, 1987, 1991) qui s’intéressent aux trois pertinentes

formes sémiotiques : discursives, stratégiques et d’interaction. Ce sémioticien nous montre

110comment le sensible s’articule au cognitif dans une pratique communicationnelle pragmatique.

Pragmatique dans le sens où le domaine de la communication relève de « l’action des hommes

sur les autres hommes, créatrice des relations intersubjectives, fondatrice de la société »

(Greimas, 1979 : 46). Le disciple de Greimas, Jean-Marie Floch, est l’un des premiers à élaborer

les bases de la sémiotique stratégique, autrement dit pragmatique. Il postule que la sémiotique

est une praxis, car « elle éprouve constamment la validité de ses concepts et sa valeur

heuristique sur les objets-réels et conceptuels dont elle rend compte. Une pratique concrète du

sens qui s’exerce en permanence. » (1989). La sémiologie, faisant partie de la psychologie

sociale, se marie très bien avec la pragmatique du fait « qu’elle étudie la vie des signes au sein

de la vie sociale » (Saussure, 1995 : 33). Le sujet psychologique qui nous intéresse

particulièrement est l’humour, ou l’art de faire rire sans se moquer des autres, pour effectuer la

réparation psychologique chez les personnes en état de stress. Nous voudrions saisir

concrètement, d’où l’avantage que nous offrent les réseaux sociaux numériques, comment

l’humour persuasif se manifeste éloquemment dans les images pour donner son effet

thérapeutique.

1. La rhétorique de l’image au service de l’humour thérapeutique

Il y a des vocables qui nous sont devenus tellement familiers, banalement usités, au

point qu’il ne nous viendrait jamais à l’esprit de connaître leur origine. Or, pour le sémioticien,

le linguiste ou le pragmaticien, l’étymologie éclaire infailliblement sur le sens global et les

implicites que puisse avoir un vocable dans un contexte d’usage donné, que les gens du commun

n’en perçoivent qu’inconsciemment. Nous avons le terme « humour » qui est sujet à plusieurs

confusions à cause de sa méconnaissance étymologique. Il faudrait justement savoir qu’au dix-

septième siècle le mot humour n’existait pas encore en langue française, on y utilisait

couramment le terme humeur. Ce n’est qu’un siècle plus tard qu’il va faire son apparition, en

l’empruntant à la langue anglaise. L’humour anglais, en réalité, vient lui-même de l’humeur

française.

La notion d’humeur renvoie à une disposition affective qui change selon les

circonstances ou l’impulsion du moment, il crée un décalage époustouflant avec la réalité.

Organiquement, elle dépend des substances liquides sécrétées par le corps humain : le sang, la

bile, la salive, la lymphe, etc.). Nous intéresse ici, l’humour anglais, une sorte d’humour noir,

qui s’attache à minimiser les situations absurdes, désobligeantes ou alarmantes, en modifiant la

réalité pour mieux l’adoucir, tel que le préconise l’écrivain français Paul Reboux, à travers un

chiasme célèbre « traiter à la légère les choses graves et gravement les choses légères »

(1877/1963).Il s’agit de l’autodérision individuelle ou collective encourageant les individus à

rire de tout ou de rien, du fait que le rire est bon pour la santé. Cependant, dans ce genre

d’humour thérapeutique, le but n’est pas de choquer ou offenser les autres, mais de les aider à

maintenir l’optimisme. La chercheuse à l’Institut allemand de l’humour, Kareen Seidler

affirme, à juste titre, que « nous pouvons plaisanter de tout. Il est normal de rire d’une situation

effrayante. C’est ce que j’appelle la psycho-hygiène. Une forme de libération, même si elle ne

dure parfois que quelques secondes » (cité par Mayer, 25/03/2020).

L’humour thérapeutique consiste à prévenir, soigner, traiter ou soulager les malades

(en pédiatrie notamment), les personnes mélancoliques, et celles affectées généralement par

l’angoisse de la mort. Les images comiques en sont les principales vectrices car elles ont la

capacité de représenter la réalité en la transfigurant, en la rendant plaisante, amusante et insolite.

Leur rhétorique puise sa force de persuasion dans le registre des blagues, des stéréotypes et des

croyances populaires où le rire est un don. Pour le dire autrement, dans un langage de

111spécialistes en sciences du langage et de littérature, ils recourent à l’inter-discursivité et à

l’intertextualité pour mettre en scène inter-subjectivement l’acte humoristique au service de la

dédramatisation des situations de crise et d’angoisse : elles accompagnent de fait la rhétorique

argumentative des scientifiques relevant du domaine de l’épidémiologie et de la bactériologie

ou microbiologie. Á dire vrai, toutes ces rhétoriques sont une conséquence tout à fait logique

de la situation, dont le but est de juguler l’épidémie – de gagner la guerre, pour reprendre la

métaphore de Macron – le plus sûrement possible, tout en restant dans l’ordre social établi. Ce

n’est nullement une comédie, c’est une nécessité imposée par la diffusion d’un processus mortel

qui croise la nature. (Badiou, 2020)

La rhétorique persuasive de l’image humoristique ne dépend pas forcément des figures

de style à la manière classique de la poésie ou de la prose, mais beaucoup plus de la

scénographie des signes plastiques et iconiques tels que les couleurs, les formes, le cadrage, la

pose du modèle, les lignes de fuite, et des légendes drôles l’accompagnant. Son langage

persuasif n’est pas pour autant universel, malgré le rapport de ressemblance avec le référent, il

est tributaire de la connaissance du contexte et de la culture encyclopédique de chaque

communauté ou de chaque destinataire : l’image humoristique, relevant de l’ordre du spectacle,

sollicite prioritairement la tentation iconique chez les spectateurs concernés, c’est-à-dire la

capacité à reconnaître l’objet ou sujet humoristique sans le moindre effort intellectuel, une façon

de banaliser les situations difficiles et les émotions conflictuelles. Cela ne voudrait pas dire que

le sens se cantonne uniquement dans le visible (expression, signifiant), le

contenu(dénotation/connotation/signifié) y jouent pleinement leurs rôles, et la connotation

principalement y est intuitivement vite décelée par les énonciataires auxquels l’image

humoristique est destinée. Dans ce genre d’images pragmatiques, seul l’émotion euphorique

suscitée compte. Pragmatiques dans le sens où les images sont aussi des actes, car elles ne font

pas que décrire le monde, elles accomplissent aussi des actions (Jost, 2016).

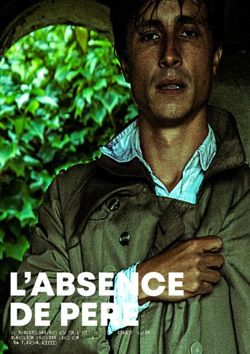

La photographie suivante (image1) en est un pertinent exemple. Nous l’avons postée

sur notre page Facebook « Recherches en sémiologie/ sémiotique »1 dès l’apparition du premier

cas du Covid-19 en Algérie, soit le 14 mars 2020.

Image 1

1

Url. https://www.facebook.com/groups/1964547177199871/

112Nous voyons que la photographie prête à rire du fait que le protagoniste se met

humoristiquement en mode confiant, en nous plongeant dans le bain du soin traditionnel. Il

recourt à la médecine douce, celle que l’on appelle communément « médecine de grand-mère »

ou « médecine traditionnelle ». La photographie possède un effet anesthésiant, parce qu’elle est

très symbolique et moins sarcastique. Elle a été prise lors de la marche du dernier vendredi du

Hirak algérien (mouvement de contestation contre le cinquième mandant du président déchu

Abdelaziz Bouteflika). Au lieu d’un masque chirurgical, il met un petit couscoussier, un torchon

de table en papier blanc, une fève et deux échalotes vertes, les deux couleurs phares du drapeau

national algérien, représentent la protection et la force divines, ainsi que l’amour de la patrie.

Enfoncés dans son turban, ils évoquent la couronne royale, d’où le nom Corona qui nous vient

du latin pour nommer le virus.

Á y regarder de plus près, le protagoniste n’est pas venu intentionnellement pour faire de

l’humour ou l’autodérision, mais pour porter clairement un message politique, en héros ou bien

en rebelle. Une autre manière de dire sémiotiquement, on ne lâche rien. Et quand bien même il

avait fait le choix de l’humour, il serait dans ce cas un acte transgressif, parce qu’« il met celui

qui le pratique dans une position de toute puissance, certes passagère, durant l’instant de l’acte

humoristique, mais dans la position du demiurge, créateur d’un monde inversé » (Charaudeau,

2015 :137). Quoi qu’il en soit, la raison qui a amené les spectateurs-internautes à rire de ce

déguisement, y compris nous-même qui avons partagé l’image, est la suivante : l’homme

révolté n’a pas peur de braver l’interdit et de défier l’éventuelle contagion mortelle du virus

Covid-19. La leçon à retenir ici est que « celui qui pratique l’humour ne doit pas être considéré

comme un plaisantin, un amuseur, une espèce de comique. Quoi qu’il y paraisse, il prend la vie

au sérieux, mais non au tragique. » (Oger, 1967 : 15). Le contexte était encore favorable au rire,

parce que les Algériens dans leur ensemble, d’après les publications et commentaires

permanents qu’ils partagent sur Facebook, pensaient que l’épidémie relève du

conspirationnisme. Encore dans le déni collectif, ils pensaient que c’est l’État qui s’en est

chargé pour faire cesser, une fois pour toute, les manifestations qui ont commencé le 22 février

2019.

Une fois que le problème est pris au sérieux, que le déni collectif a cessé, à force de

campagnes de sensibilisations menées par les soignants, les intellectuels et les médias, la

panique est montée d’un cran en Algérie. Force est de constater que la compagnie Air Algérie

est visiblement montrée du doigt : elle est accusée d’être la principale responsable de la

propagation du virus, tel que nous pouvons le remarquer dans l’image ci-dessous (image2).

Image 2

113Air Algérie se voit métamorphosée en chauve-souris portant son enfant : ce déplacement

iconique n’est pas fortuit, car cet oiseau symbolise le porte-malheur dans l’imaginaire collectif

des Algériens (il serait annonciateur de la mort lorsqu’il grince). Les yeux fermés de ce

mammifère volant indiquent le degré d’aveuglement, donc d’insouciance ou d’inconscience

dont sont accusés les responsables de la Compagnie arienne algérienne ; son petit accroché à

son ventre représente le danger encouru, la peur de mourir et l’attachement à la vie, alors que

celle-ci ne tient qu’à un fil, dit le proverbe français. Á plus forte raison, le choix de la chauve-

souris n’est pas arbitraire, parce qu’elle est supposée héberger le Coronavirus, appelé

scientifiquement Sars-CoV-2, transmis à l’homme au marché de Wuhan en Chine.

Cette image a fait le tour de la Toile et des médias, elle reste l’argument le plus percutant

qui a conduit à la fermeture de toutes les frontières et la suspension des vols nationaux et

internationaux. Les ferries n’ont pas connu autant de défiance, on dirait que l’eau salée de la

mer les stérilise, elle symbolise l’hygiène. Cependant, cet excès d’alarmisme nous a entraînés

en un temps record dans une forme de psychose qui risque de devenir ingérable dans un futur

proche, si l’épidémie n’atteint pas son pic le plutôt possible. Pour y faire face, l’humour nous

paraît comme étant le seul rempart qui nous éloigne de la mortification, durant le confinement

imposé, à défaut du traitement miraculeux que le monde entier attend impatiemment. Quoi qu’il

en soit, l’humour n’est pas exploité uniquement en Algérie, il est universel, dans Paris Match,

par exemple, nous pouvons lire qu’il se propage comme une traînée de poudre sur les réseaux

sociaux : « Tandis que le Covid-19 se répand en France, les internautes ne se laissent pas abattre

et s'expriment avec humour pour dédramatiser la situation. » (Bitton, 2020).

2. Humour : la fin du monde n’aura pas lieu

Nous avons pu constater en analysant les deux images précédentes que l’humour ne

concerne pas spécialement les Anglais et les Français, il est universellement contagieux.

L’humour algérien, ayant certes ses spécificités culturelles, n’y diffère pas beaucoup. Nous

pouvons avancer qu’il est relié aussi à la religion musulmane, et que celle-ci ne l’interdit pas

mais le réglemente. L’humour en islam recommande qu’il soit décent en temps de guerre, de

maladie ou de désolation : on ne badine pas, par exemple, avec la mort et la religion, comme le

rappelle le verset suivant où les païens se moquent des récits des peuples et des villes détruits

par Dieu :« est-ce à cause de ce discours que vous êtes dans l’étonnement ? Vous riez au lieu

de pleurer » (Coran, « L’étoile » : V. 29-31). En dehors de ces contextes prescrits, le rire est

largement toléré, à condition de ne pas recourir au mensonge pour faire rire les autres, le

Prophète lui-même riait aux éclats, nous dit-on, on rapporte qu’il était quelquefois farceur et

qu’il avait un grand sens de l’humour. Pareillement son gendre, le calife Ali, disait qu’« il n’y

a pas de mal à s’adonner à la plaisanterie car elle libère l’homme de l’austérité » (Schmidt,

2013 : 30).

En Algérie toujours, la photographie suivante (image 3) est détournée ingénieusement

pour dédramatiser la situation que vit l’Algérie, une sorte de parodie ne visant pas les joueurs

de football de l’équipe nationale, mais les citoyens qui se ruent vers la semoule en défiant le

virus.

114Image 3

Cette photographie est sciemment parodiée, publiée dans le satirique journal

électronique El Manchar et également sur leur page Facebook, afin de lui extorquer sa

symbolique du départ : le trophée salvateur ce n’est point celui discerné par la fédération de la

Coupe Africaine des Nations de football en 2019, parfaitement effacé au niveau de l’expression

(le signifiant), mais un ordinaire sac de semoule la substituant. La couleur jaune du blé évoque

métaphoriquement l’or de la coupe. Une façon de dire que l’or dans les situations dévastatrices

n’est qu’un métal parmi d’autres, il n’a aucune valeur, au même titre que le sport collectif. Les

protagonistes réunis par la joie du triomphe, quant à eux, évoquent, au niveau du plan du

contenu (le signifié ou le référent), les regroupements irréfléchis déconseillés lors de l’achat de

la semoule de blé qui symbolise la vie, au même titre que l’eau.

Cette situation, en reprenant les termes de Daniel Sibony, est assez ambiguë car on est à la fois

dans la misère et de l’opulence, « on est les deux. Ça fait sourire comme si l’on jouait un petit

tour au destin. L’humour est plutôt côté sourire. » (2009 : 30). Les internautes algériens

confinés derrière les écrans de leurs ordinateurs, tablettes et smartphones, jugent que le

regroupement en pareil cas relève de l’incivisme, de l’inconscience totale. Le rire des

personnages photographiés symbolise dans ce contexte l’autodérision à l’algérienne, il donne

l’impression que l’épidémie est déjà vaincue, déjà maîtrisée selon le discours télévisé rassurant

du président algérien Abdelmadjid Tebboune, repris ironiquement par tous les médias algériens

du fait que le virus Covid-19 reste insaisissable et invincible. Toutefois, l’espoir et l’humour

sont pour le moment les seuls remparts humains qui nous permettent d’atteindre le bout du

tunnel, comme cela se passe dans tous les contes.

3. Schéma narratif et espoir

Les images humoristiques partagées sur Facebook, par les internautes algériens, convergent

toutes vers l’espoir de combattre le Coronavirus à la manière du schéma narratif sémiotique. A

priori, ce qui nous arrive actuellement suit le schéma narratif habituel des contes. Il comprend

cinq grandes périodes que nous résumons vraisemblablement en suivant l’expérience

émotionnelle exprimée inter-subjectivement sur les réseaux sociaux numériques :

1- La situation initiale : celle-ci est inconsciemment prise à la légère dans tous les pays du

monde, y compris en Algérie où le peuple s’est montré rebelle tout au long des

115manifestations du Hirak (tout commence dans une ville chinoise « Wuhan 2 »,

l'apparition d'un étrange virus, les premières victimes, théories du complot, la

surconsommation, la surpopulation, la dictature, les inégalités, l’humour, etc.) ;

2- L'élément perturbateur, le déclenchement improbable : (le manque d'hygiène,

l’incrédulité, le laisser-aller, l’insouciance, le contact avec les autres, les regroupements

inutiles, l’humour atteint son paroxysme, l’insaisissabilité et invisibilité du virus Covid-

19) ;

3- Les péripéties : c’est là qu’apparaissent les multiples et incontrôlables situations

anxiogènes (confinements partiel et total, humour en diminution, désobéissance, morts,

contagion accélérée, défiance, panique, course mondiale pour trouver le vaccin, stocker

la nourriture, prières) ;

4- Le dénouement : les remises en question, la critique et l’indignation s’y trouvent à leur

paroxysme (il s'agit de la trouvaille du remède miracle, l’hésitation à recourir à la

chloroquine et ses polémiques, la guérison des cas positifs, retour de l’humour) ;

5- La situation finale : tout rentre en ordreet la vie reprend son cours paisiblement (elle

consiste à vendre le remède, guérison générale, renforcement du système immunitaire,

déconfinement, retour à la situation normale en recourant à l’humour).

Le schéma narratif nous rappelle logiquement que tout problème (épidémique,

psychologique ou guerrier) connaît une solution probante, un dénouement heureux, et qu’il

suffit juste de ne pas y perdre le sens de l’humour. L’histoire, les religions et les contes nous

l’enseignent explicitement depuis plusieurs siècles. Effectivement, l’humour est quelque chose

de gratuit qui guérit de manière égale les pauvres et les riches. Il est d’autant plus salvateur qu’il

nous prouve empiriquement que l’espoir fait vivre.

Conclusion

Ce bref aperçu montre que l’humour mis éloquemment en scène dans les images est

intentionnellement utilisé comme une arme efficace contre la panique en temps de crises ou de

pandémies. En d’autres termes, l’humour est un traitement thérapeutique naturel contre

l’hystérie collective et la psychose qui pourraient surgir durant le confinement obligatoire des

citoyens, et le déconfinement stratégique qui s’en suit. Nous avons constaté, en temps réel,

grâce à l’enquête d’observation, et à travers l’analyse sémio-pragmatique de quelques images

partagées par les internautes algériens sur les réseaux sociaux numériques, que l’humour en tant

qu’action physiologique enclenche une défense naturelle à l’encontre des facteurs internes et

externes du stress causé par la crainte d’hécatombe, et renforce par conséquent notre système

immunitaire.

L’image humoristique particulièrement possède un effet psychothérapeutique qui

dépasse de loin le langage verbal, car sa rhétorique fondée sur l’autodérision, facilement

saisissable, est plus persuasive, du moment qu’elle s’adresse plus à la passion et à l’émotion

qu’à la raison et l’intellect. Cette rhétorique soignante, sollicitant l’humour, sort parfois des

cadres discursifs éthique et déontologique habituels du fait que la politique de l’urgence et des

circonstances cède le pas devant l’efficacité thérapeutique qu’elle propose. L’humour algérien

2

Selon le philosophe français Alain Badiou (2020), « le point initial de l’actuelle épidémie se situe très

probablement sur les marchés dans la province de Wuhan. Les marchés chinois sont encore aujourd’hui connus

pour ce qui s’y trouve exposé, notamment leur goût de la vente en plein air de toutes sortes d’animaux vivants

entassés. L’hypothèse à ce jour la plus fiable est que c’est là que le virus s’est trouvé à un moment donné présent,

sous une forme animale elle-même héritée des chauves-souris, dans un milieu populaire très dense, et avec une

hygiène quelque peu rudimentaire. »

116sur Facebook, ne différant pas de l’humour anglais ou français, est a posteriori perçu comme

étant un grand facteur de socialisation, il nous permet en effet de nouer virtuellement des liens

d’amitié et de solidarité et nous fait oublier émotionnellement autant que faire ce peut le drame

de l’isolement et des mauvaises nouvelles qui nous parviennent des quatre coins de la planète.

Bibliographie

Badiou A. (2020), « Sur la situation épidémique », Quartier Général, Le media libre

Url. https://qg.media/2020/03/26/sur-la-situation-epidemique-par-

badiou/alain?fbclid=IwAR07tbHNgqT250TcWacQJj3cjwpafMOPojw6ZY9lWUaLTglrGcfwl

76LII [consulté le 28/03/2020].

Bitton L. (2020), « Malgré l’épidémie du Coronavirus, les internautes ne manquent pas

d’humour », Paris Match, Url. https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Malgre-l-epidemie-

du-coronavirus-les-internautes-ne-manquent-pas-d-humour-1679093 [consulté le 20/03/2020].

Camus A., (1972). La peste. Paris, Gallimard.

Charaudeau P. (2015), « L’humour de Dieudonné : le trouble d’un engagement »,

Url. http://www.patrick-charaudeau.com/IMG/pdf/L_humour_de_Dieudonne.pdf

Charaudeau P. (dir.). Humour et engagement. Limoges, Lambert Lucas.

Floch J-M. (1989), « La sémiotique est une praxis ». Cruzeiro sémiotico, n° 10. 112-121.

Garcia-Marquez G. (1992), L’amour aux temps du choléra. Paris, Le Livre de Poche.

Greimas A.J. (1970), Du sens : essais sémiotiques, Paris, Seuil.

Greimas A.J. (1979), Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette.

Greimas A.J. (1983), Du sens II : essais sémiotiques, Paris, Seuil.

Greimas A.J. (1986), Sémantique structurale, Paris, PUF.

Greimas A.J. (1987), De l’Imperfection, Périgueux, Fanlac.

Greimas A.J. & Fontanille J. (1991), Sémiotique des passions. Des états de choses aux états

d’âme, Paris, Seuil.

Jost F. (2016), Pour une éthique des médias : les images sont aussi des actes, La Tour

d’Aigues, Éditions de l’Aube.

Mayer N. (2020), « La crise du coronavirus menace nos vies et nos sociétés. L'heure est grave.

Et c'est peut-être justement pour cela qu'il est important de savoir en rire », Futura Santé,

Url. https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-humour-aussi-

important-pendant-confinement-80223/ [consulté le 25/03/2020].

117Meunier J.P. & Peraya D. (2004), Introduction aux théories de la communication. Analyse

sémio-pragmatique de la communication médiatique, Bruxelles, De Boeck Université.

Nabati M. (2010), L’humour thérapie, Paris, Le Livre de Poche.

Odin O. & Julien Péquignot J. (2017), « De la sémiologie à la sémio-pragmatique, du texte aux

espaces mentaux de communication » in Communiquer [Revue de communication sociale et

publique] n° 20, p. 120-140. Url. https://journals.openedition.org/communiquer/2296 [consulté

le 15/03/2020].

Odin R. (2000), De la fiction. Bruxelles, De Boeck Université.

Oger J. (1967), L’humour, une philosophie de la vie. Liège, Éditions Dricot.

Saussure F. [de] (1995), Cours de linguistique générale, Paris, Payot.

Schmidt J.J. (2013), Le livre de l’humour arabe. Paris, Le Livre de Poche.

Sibony D. (2009), « Le sens de l’humour », Le journal des psychologues, V.6, n°269, p. 30-

35.

118Vous pouvez aussi lire