ANDENNE AU TEMPS DES FONTAINES - NEPTUN

←

→

Transcription du contenu de la page

Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous

Revue trimestrielle 76e année N°4 - 2000

Le Numéro : 220 FB

ANDENNE AU TEMPS

DES FONTAINES

Editeur responsable : M. George, rue du Couvent, 3-5100 Jambesflvec le soutien du Ministère de Iq Région uuollonne,

Division du Patrimoine.

Société Royale

SMMBftC & MCUSC

(fl.S.B.L)

■

. -J ' ■■.■■■

MEMBRES D'HONN€UR :

M.L. Damoiseau

J. Bovesse

CONSEIL D'RDMINISTRfiTION :

Président : Mme Françoise Jacquet-ladrier

Les Ravins 3-5100 UUépion - 081 /46. 05.42

Vice-Président : R. Falise

15, rue Piret-Pauchet - 5000 Namur.

Directeur de la revue : Mme Martine Rrickx-George

rue du Couvent, 3 - 5100 Jambes - Tél. 081/30.90.22

Secrétaire : Mme Rnne Mirasola-Mossiat

Rue des Trois Piliers, 104 - 5002 St-Servais - Tél. 081/73.24.07

Trésorière : Mme M.-Cl. Offermons

rue du Progrès, 12 - 5000 Namur

Membres : Mmes O. Maréchal-Pelouse, R. Liétart,

MM. J. Culot, G. Dereine, J. Godefroid, J. Lambert, L. Michaux.

Les articles publiés n'engagent que leurs auteurs.

Le directeur de la revue a essayé de toucher tous les ayants-droit au copyright des illustrations.

Néanmoins, si l'un d'entre eux constatait que des illustrations ont été publiées à son insu, qu'il veuille

bien prendre contact avec celui-ci.

Toute reproduction d'un article ou d'un extrait d'article, par quelque procédé que ce soit, est

strictement interdite, sauf autorisation préalable de l'éditeur.

Cotisation : 700 FB

Compte : 068-2009608-86 de Sombre et Meuse - Le Guetteur Wallon - 5000 Nomuro SOMMAIRE 2000-4

HISTOIRE D'EAUA ANDENNE

Les fontaines du perron à Andenne

□ J.L.JAVAUX p. 112

UN TRICENTENAIREENRHÉNANIE

Clemens-August de Bavière, fils du gouverneur des

□ Pays-Bas et comte de Namur, p. 140

Maximilien-Emmanuel de Bavière

O. MARÉCHAL-PELOUSE

TRADITIONS

□ La Jeunesse au Pays Wallon (suite et fin) p. 145

F. ROUSSEAU

COMPTE-RENDU p. 148

COUVERTURE

L'hôtel de Ville du XVIIIe siècle et la fontaine de 1859, d'après une carte postale

du début de ce siècle (Collection A. Chapelle ; photo A. Gérard)ANDENNE

LES FONTAINES DU PERRON,

À ANDENNE

à Carole

La place du Perron constitue le cœur du «Vieil Andenne», de ce quartier populaire qui,

jusqu'à la première guerre mondiale au moins, fut le véritable centre animé de la ville. Elle

s'intercale entre la fontaine Sainte-Begge, sur la place du Chapitre, à l'est, et celle de l'Ours

ou de Horseilles, à l'ouest, qui seules alimentaient autrefois le bourg en eau potable. Elle-

même en était totalement dépourvue, jusqu'à la création de deux fontaines successives,

l'une au XVIIIe siècle, l'autre au siècle suivant, avant l'installation de la distribution d'eau

à partir de 1906. Une troisième fontaine, qui évoque le perron d'antan et brode à sa façon

sur le thème de l'eau, y a été inaugurée sous la «drache» le 20 juin 1992, dans le cadre de

la commémoration du 1300e anniversaire de la fondation d'Andenne 1.

I. Le perron

Le pairon d'Andenne existait déjà au XIVe siècle : il aurait alors été érigé à proximité

de la maison échevinale, entre le cimetière et le Staple, au bas de l'actuelle place Sainte-

Begge 2. En tout état de cause, il se dressait depuis le XVIe siècle au moins sur la place qui

porte toujours son nom : parmi les rentes dues à la chapelle Saint-Lambert en 1586, on

note que « Pierre de Reppe pour sa maison à Pairon doit par an six tournois », tout comme

le successeur de Jehan Michaux « sur sa maison à Staple » : la coexistence des deux

toponymes implique assurément la localisation du perron ailleurs qu'au Staple. De même

en 1614, celui qui était condamné par la haute cour à une peine autre que la peine capitale,

entendait prononcer la sentence « en certain lieu nommé au Staple, qui est devant la

prison ; et ce fait, le maistre des œuvres (bourreau) le menne vers le Pairon et autres

lieux » ; en 1660, Jean Chaudoir, époux de Marguerite de Borsu, détenait une maison sise

« sur le marché lez le pairon » 3.

1. Bibliographie principale : L. Lahaye, Cartulaire de la commune d'Andenne, 2 vol., Namur, 1895 et 1896

(= Lahaye) ; A. Melin, Histoire de la ville et du ban d'Andenne, Liège, 1928 (= Melin) ; E. Brogniet, Y. Léonard

et al., Andenne. Le temps des libertés (1875-1975), Andenne, 1993.

Abréviations : Archives de l'Etat à Namur = AEN ; Archives de la Ville d'Andenne = AVA ; Annales de

la Société archéologique de Namur — ASAN ; De la Meuse à l'Ardenne = DMA ; Le Guetteur wallon = GW.

2. Lahaye, t. i, p. clxxiii (en 1344). Sur la localisation du Staple ( = étape, arrêt), voir L. Noël, Toponymie

d'Andenne, exemplaire dactylographié, 1982, pp. 101-102 (n° 397) et 123 (n° 515).

3. Lahaye, t. i, p. 247 ; AEN, Archives ecclésiastiques, n° 1308 ; Protocoles notariaux, n" 471, notaire G.

Pirotte, au 07.04.1660 (renseignement aimablement communiqué par Mr Jacques Lambert, que je remercie

vivement).

112Par la suite, les textes parlent indif

féremment de plasce du Pairon, de

marché au Pairon ou de plasce du

Marché. Son pavage fut entrepris en

1731, en même temps que celui de la

rue de Buaye (rue Léon Simon) et de la

rue menant aux Tilleuls (rue Brun) 4.

Une quarantaine d'années plus tard, la

communauté éleva sur son flanc méri

dional une nouvelle maison de ville,

dont la construction s'échelonna de

1772 à 1780 5.

Mais à quoi ressemblait ce fameux

perron ? Celui qui figure sur une goua

che qu'Adrien de Montigny destinait

au prince de Croy, en 1604-1605, se

compose tout simplement d'une co

lonne ronde posée sur un important

emmarchement circulaire à trois de

grés 6. Des travaux y furent entrepris

en 1610-1612, dont on récupéra soi

gneusement « les pieres et chauses

(chaux) que l'on avoit eu trop pour le

payeron » 7. Des vandales, des

insollens, y provoquèrent quelques dé

gâts durant la nuit du 25 avril 1627 8.

Les comptes du chapitre d'Andenne

relatent en outre la confection d'un

Le perron d'Andenne vers 1604-1605, interprété par pairon neuf en 1732, soit un an après le

Adrien de Montigny : une simple colonne posée sur un repavage de la place, et énumèrent les

triple emmarchement circulaire (Albums de Croy, principaux corps de métier qui se sont

sous la dir. de J.-M. Duvosquel, t. xvi, Bruxelles, 1989,

succédés 9 :

pi. 229, détail).

- le menuisier Henry Rosier a taillé

les moulles, c.-à-d. les gabarits grandeur nature des différents profils destinés au

tailleur de pierre : 2-16-0

4. Ibid., n° 2022, au 24.04.1731.

5. J.-L. Javaux, Un hôtel de ville du « Siècle des Lumières »enNamurois : Andenne (1772-1781), dans DMA,

t.xxvm, 1999, pp. 49-86.

6. Parmi la remarquable série d'ouvrages consacrés par le Crédit communal de Belgique aux Albums de Croy,

sous la dir. de J.-M. Duvosquel, voir tout particulièrement le t. xvi, par Ph. Jacquet et F. Jacquet-Ladrier, Comté

deNamurlII, Bruxelles, 1989, pi. 229.

7. AEN, Archives ecclésiastiques, n° 1527, fos 11 et 12.

8. AEN, Echevinages, Andenne, n° 14, f° 5, Visitation du 27.04.1627 : « Là même, à la requête de maître

Nicolas Courtoy, mayeur d'Andennne, Visitation at estéfaicte du pairon dudit Andenne et avons trouvé que au

IIIe degrez d'en hau du costé de Meuze, l'on auroit osté une grande piere et mis icelle sur le somet dudit pairon

et que la piere de deseur estoit ung peu brisée, ce que debvoit avoir esté faict par aulcuns insollens de nuict le

XXVe de ce mois ».

9. AEN, Archives ecclésiastiques, n° 1139 (comptes des bois de 1731, fos 26, 28v°, 38v° et 63v°). Les sommes

sont libellées en florins - sous - liards (= fl. - s. -1.).

113- N. Defoy a « fait et livrez le pairon » : 84-00-0

- Dieudonné Monart a charrié les pierres depuis le rivage de Meuse,

vis-à-vis de Seilles, jusqu'à la place : 5-00-0

- une certaine quantité de bière a été distribuée à ceux qui ont chargé

et transporté ces pierres : 4-05-2

- enfin, le maçon Jacques Malevé a élevé le monument : 15-02-0

Total : 111-03-2

L'importance relative de la dépense annonce indéniablement un édicule d'une certaine

taille. Or, paradoxalement, la tradition populaire n'en a gardé absolument aucun souve

nir : aspect, configuration, emplacement même ! On ignore jusqu'à la date de sa démo

lition ... ! En l'absence de toute autre mention ultérieure, force est de reconnaître que le

perron a dû être purement et simplement remplacé par la première fontaine.

Symbolique du perron

Le perron, symbole des libertés liégeoises durement

acquises : le cliché a fait le tour de notre historiographie

nationale, et wallonne en particulier. Mais s'il apparaît

indubitablement sur une monnaie de l'évêque Raoul de

Zaeringhen (1167-1191) et s'il est bien cité en 1252, on

ignore totalement quand il a été érigé et quelles libertés il

concrétise exactement !

Sa configuration générale est, par contre, mieux con

nue : emmarchement carré à trois degrés, porté par quatre

lions couchés, et colonne circulaire coiffée d'un amortisse

ment en forme de pomme de pin figurent sur le blason de la

Cité ardente et couronnent encore la fontaine du Marché,

reconstruite en 1697 par Jean Del Cour. Elle procède vrai

semblablement de modèles issus de l'Antiquité romaine.

D'une manière générale, le perron est associé à l'exer

cice de la justice : c'est là en effet que l'on rendait les

jugements, sentences, bannissements, etc., mais également

Le « modèle » traditionnel du que l'on proclamait les édits de la cité - les cry du perron -

perron, repris par le sculpteur et les recès des échevins, là aussi où l'on procédait à

liégeois Jean Del Cour en 1697 pour certaines ventes, sur saisie notamment.

couronner la fontaine de la place Plusieurs perrons ont existé simultanément à Liège

du Marché à Liège. (Vieux marché, Vinâve-d'Ile), mais il en était également

D'après une gravure de Joseph dans d'autres villes ou villages de la principauté (Theux,

Verviers, Spa, Huy, Thuin, Stembert, Wanze ou Villers-

l'Evêque) et en dehors de celle-ci : à Stavelot dans la principauté du même nom, à Nivelles en

Brabant, à Namur, Andenne, Lesve, Aische-en-Refail et Liernu en Namurois, etc.

Bibliographie

Th. Gobert, Eaux etfontaines publiques à Liège, depuis la naissance delà ville jusqu'à nos jours, Liège,

1910, pp. 340-347 ; Id., Liège à travers les âges. Les rues de Liège, 1.1, Liège, 1924, pp. 139-142 ; F. Tihon,

Notes sur les perons, dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XL, 1910, pp. 19-34 ; M. Pirenne,

Les perrons de l'arrondissement de Verviers, dans Bulletin de la Société verviétoise d'archéologie et

d'histoire, t. xxm, 1930, pp. 83-117 ; E. Poncelet, Le perron et les sceaux de la ville de Huy, Liège, 1939 ;

J. Delmelle, Les «perrons» du pays de Liège, dans La province de Liège, t. xxi, 1970, pp. 6-9.

J. Borgnet, L'hôtel de ville et le perron deNamur, dans Messager des sciences historiques, 1846, pp. 232-

239 ; Id. Pérons et pierres de justice de Namur, dans ASAN, t. vu, 1861-1862, pp. 68-73.

114II. La première fontaine

(1764-V.1850)

L'idée d'amener l'eau au Perron n'est

pas neuve. En 1721 déjà, les chanoines-

ses qui comptaient bien interdire aux

habitants l'usage de «leur» fontaine du

Chapitre, avaient suggéré d'acheminer

l'eau au centre du bourg depuis la source

de Horseilles. Soucieuse de préserver

son droit ancestral d'utiliser la fontaine

Sainte-Begge, la communauté des ma

nants rétorqua que l'établissement d'un

tel aqueduc entraînerait des dépenses

considérables qu'elle ne pouvait prendre

en charge, à moins que le chapitre n'in

tervienne financièrement 10. L'argument

jouait sur les cordes sensibles. On ne

reparla plus du projet.

Une quarantaine d'années plus tard,

alors que le problème de l'accès à la

fontaine du Chapitre avait été réglé de

puis 1755 u, la communauté reprend

Fontaines et sources de la ville d'Andenne. l'idée à son compte et entame la cons

truction d'une première fontaine sur la

place du Perron, au départ de la source de Horseilles. Si, curieusement, la décision ne

figure pas dans les plaids généraux, ou assemblées de la communauté, contrats et

payements effectués à ce moment permettent de cerner les principales étapes de l'entre

prise en 1764 12.

Hors la consommation publique bien évidemment, le but poursuivi est de pouvoir

disposer de l'eau indispensable « à esteindre les incendies (qu'à Dieu ne plaise) qui

pouroient encore survenir dans ce bourg, à raison qu'il n'y a pas d'eau dans le centre du

même bourg, mais seulement aux deux extrémité etfort éloigné de la dite place du Pairon ».

A ce propos, l'achat de 40 « seaux d'osières doublez de toille cirée » conjointement par la

communauté et le chapitre, qui versent chacun 3 6 florins à Pierre Colson, peintre à Namur,

en 1741, ainsi que la confection d'échelles en 1753 et l'achat d'une « pompe à estindreles

feus » en 1762, en disent long sur les risques d'incendie encourus à une époque où nombre

de bâtiments sont encore en colombage : sept à huit maisons et une brasserie n'avaient-

elles pas péri simultanément dans un incendie à Andenelle en septembre 1752 ? 13

10. Lahaye, t. u, pp. 158-159.

11. AEN, Echevinages, Andenne, n° 97, assemblée de la communauté en date du 6.05.1755.

12. Notes sur la fontaine dans Melin, pp. 104 et 287-288 ; Id., Toponymie d'Andenne, Namur, 1933, p. 33 ;

L. Noël, Toponymie d'Andenne, Op.cit, pp. 64 (n° 194) et 101 (n° 397).

13. AEN, Archives ecclésiastiques, nos 1035 (f° 64) et 1139 (comptes des bois de 1741) ; Communes ancien

Régime, Andenne, nos 65 (comptes des leignes de 1741) et 67 (comptes des raspes de 1751). A titre de

comparaison, le peintre Colson livrait, en 1756, 600 « sceaux à servir dans les incendies » à la ville de Namur,

pour 405 florins (AEN, Ville de Namur, n° 1151, chapitre 55, poste 5).

115Le bourg d'Andenne en 1772, d'après la carte de Ferraris : c'est le seul plan de la ville à

indiquer l'emplacement de la fontaine du Perron.

L'emplacement choisi correspond à la partie la plus large de la place, délimitée au nord

par la belle demeure élevée en 1731 par le chanoine de Martin, à l'opposé, au sud, par la

maison du cordonnier Jean-François Paye et à l'ouest, par celle du médecin Brocal, qui ne

se fit pas faute de protester contre les désagréments qu'un tel voisinage risquait d'occasion

ner 14. Si la fontaine figure bien sur la carte dressée par le comte de Ferraris, qui a effectué

ses relevés dans la région andennaise en septembre 1772 15, elle est curieusement absente

du cadastre primitif (vers 1830), de VAtlas des communications vicinales (1845) et du Plan

d'alignement de la ville d'Andenne, levé par l'arpenteur-juré Joseph Polet en 1852.

1. Le nivellement

Etape primordiale et préalable à toute opération, il convient de soigneusement recon

naître les niveaux. Un premier travail de ce genre a peut-être été exécuté dès 1755 par

l'entrepreneur namurois Dieudonné-Joseph Gérard, du moins ne comprend-on pas autre

ment la mention « tirer le nivellement de la fontaine » qui figure sur sa quittance 16.

14. Sur ces maisons : J.-L. Javaux, Problèmes de (bon) voisinage au XVIIIe siècle et La maison du chanoine

de Martin (1731), dans GW, lxix, 1993, pp. 113-118 et 125-128.

15. G. Despy, Les opérations des artilleurs de Ferraris dans le comté de Namur en 1772-1773, dans ASAN,

t.xnx, 1958-1959, pp. 281-286. Sur la valeur de cette carte : La cartographie au XVIIIe siècle et l'œuvre du comte

de Ferraris (1726-1814) (Collection Histoire Pro Civitate, série in-8°, n° 54), Bruxelles, 1978.

16. AEN, Communes ancien Régime, Andenne, n° 67, comptes des raspes de 1753.

116Mais c'est le géomètre Charles-Jo

seph Masset qui est chargé officielle

ment de la tâche le 21 octobre 1763 17.

Il relève 8 pieds trois quarts (2,58 m)

de différence de niveau entre la base

de la gueule de lion à la fontaine de

Horseilles et l'endroit prévu pour la

fontaine du Perron, et même 9 pieds

(2,65 m) au coin du jardin du médecin

Brocal, sur le flanc oriental de la place,

pour une distance de 1.304 pieds

(384,68 m), soit une pente moyenne

d'environ 7 mm par mètre pour l'em

placement projeté. Masset ne semble

pas avoir établi d'état de frais pour son

relevé, mais on sait qu'il facture habi

tuellement sa journée de travail à 1

écu, soit 2 florins 16 sous 18.

2. Le monument

Le 13 mars 1764, la communauté

fait « passer à rabais et moins

prennantla construction et façon des

pierres d'une fontaine à ériger sur la

place du marché au Pairon » 19. Le

cahier des charges y annexé décrit

minutieusement les différentes com

posantes du monument projeté, qui

doit être réalisé « conformément au

plan pour ce tiré en grand et en petit et

La place du Perron d'après l'Atlas des communications des moulles qui se produiront à

vicinales de la commune d'Andenne (1845). En 1, l'hôtel l'obtenteur », malheureusement non

de ville de 1772-1781 ; 2, emplacement approximatif conservés. Le nom de l'auteur de pro

de la fontaine de 1764 ; 3, fontaine de 1859 ;

jet n'est pas connu.

4, demeure du chanoine de Martin (1731) ; 5, maison

du médecin Brocal au XVIIIe siècle ; 6, idem de J.-F. Mis à prix à 700 florins, les travaux

Paye ; 7, fontaine actuelle (1992). sont finalement adjugés à Etienne

Les noms de rues sont ceux d'Ancien Régime. Baudot, maître de carrière à Seilles,

17. Document 1.

18. Du moins ne figure-t-il pas dans 1' « état des devoirs et vacations faites par le géomètre Masset pour le

service des manans et communauté du ban d'Andennes », qui énumère tous les travaux qu'il a réalisés entre

le 6.03.1761 et le 6.09.1764 (AEN, Communes ancien Régime, Andenne, n° 68, comptes des raspes de 1762).

19. Texte publié par Lahaye, t. h, pp. 320-325, d'après une transcription aux AEN, Echevinages, Andenne,

n° 37, fos 328v°-331. La minute est publiée en annexe, document 2.

117pour 550 florins. L'adjudicataire s'enga

geait à respecter le délai prévu au cahier

des charges, à savoir que toutes les pier

res façonnées devaient être rendues sur

la place du Perron pour le 15 août au plus

tard, à ses frais, risques et périls, et à

accepter leur examen par experts dési

gnés par la communauté. Alors seule

ment il pourrait toucher le montant de

son obtention.

La réception provisoire des pierres de

taille, prévue initialement pour le 15

août, n'est effectuée que le 30 octobre par

Laurent-Joseph Absil, maître de carrière

à Sclayn, Jacques Malevé, maître maçon,

et Lambert Lallemand, maître tailleur de

pierre, tous deux d'Andenne, qui tou

chent respectivement 56 sous (le pre

mier) et 14 sous (les deux autres) « pour

leursjournées etvaccations à examiner et

recevoir les bacqs de pierre à servir à la

construction de la fontaine à poser sur le

Pairon ». Ils ne décèlent rien d'anormal,

tout juste un léger défaut à l'un des bacs,

que Baudot s'empresse de garantir pour

une durée de dix ans 20.

Mais à quoi ressemblait donc cette

fontaine ? Le cahier des charges con

tient suffisamment de données précises

pour s'en faire une idée. A tout seigneur,

tout honneur : huit bacs en pierre de

belle taille forment le corps de la compo

sition. De plan trapézoïdal, ils se grou

pent quatre par quatre sur deux niveaux,

un peu à la manière de quartefeuilles.

Entre chacun d'eux et à chaque niveau

s'intercalent quatre marches de 32,5 à

41 cm de giron, plus larges en bas qu'en

haut. L'élément central est constitué par

une colonne courtaude de section octo

gonale (1,47m de haut sur 0,66m de

diamètre), coiffée d'un amortissement

Quelques vestiges de la fontaine de 1764 découverts lors

de travaux effectués à la fontaine de l'Ours en 1932 : la mouluré terminé par une sphère.

colonne octogonale percée d'un trou axial et creusée,

dans sa partie supérieure, d'une cavité destinée à 20. AEN, Communes ancien Régime,

répartir l'eau dans les quatre bassins supérieurs. Un de Andenne, n° 68, comptes des raspes de 1762,

ces bassins et la terminaison de la colonne y ont été rendus les 30.10.1764 (convocation de L.-J. Absil)

également retrouvés. Photos E. Roumont et 27.11.1764 (payement des trois experts en date

(collection J. Sacré). du 30.10.1764). Document 5.

118Un étroit conduit perce la colonne

centrale de part en part, jusqu'à son

sommet où est ménagé une sorte de petit

réservoir d'une quarantaine de cm de

profondeur. De là, quatre orifices per

mettent à l'eau de s'écouler dans les

quatre bassins du haut, eux aussi munis

au sommet de leur face principale d'un

court dévidoir qui redistribue le pré

cieux liquide aux bassins du bas. L'eau

est ensuite évacuée par une simple ri

gole qui, par le centre de la rue de Buaye,

rejoint au pont du même nom les eaux

réunies du ruisseau de l'Hermy et de la Bac le la fontaine du jardin presbytéral, dont les

fontaine de Horseilles 21. dimensions coïncident avec celles des bassins infé

Malgré ces renseignements précieux, rieurs de l'ancienne fontaine.

vouloir préciser davantage la configura

tion exacte de la fontaine demeure aléatoire, car le cahier des charges ne souffle mot du

raccord entre les différentes parties, de leur agencement et de leur mouluration exacte. La

fontaine a malheureusement été démolie au début des années 1850 sans avoir eu les

honneurs d'une gravure, d'un relevé, d'un dessin ou même d'un simple croquis.

Quelques fragments en ont toutefois été découverts en mai 1932, à l'occasion de travaux

menés ... à la fontaine de l'Ours 22 ! La colonne octogonale et son amortissement mouluré

furent ainsi ramenés au jour, de même qu'un des quatre bacs supérieurs de plan

trapézoïdal, dont la découpe de la face arrière s'emboîtait exactement à la section de la

colonne centrale. Sa devanture présentait en outre un profil galbé caractéristique de

certaines orfèvreries Louis XV.

Traditionnellement, on attribue également à la vieille fontaine le bassin qui sert

toujours de fontaine dans la cour du presbytère, place du Chapitre 23. Mais les dimensions

divergent sensiblement de celles indiquées dans le cahier des charges pour les quatre

bassins inférieurs : il ne s'agit pas en l'occurrence de quelques petits centimètres d'écart,

mais bien d'une trentaine, soit 1 pied environ ! Un peu comme si les mesures intérieures

initiales du cahier des charges étaient devenues les mesures extérieures du bassin :

Dimensions des mesures intérieures mesures extérieures

bassins en pierre du cahier des charges du bassin du presbytère

longueur à l'avant 7 pieds = 2,06 m 2,03 m

longueur à l'arrière 4 « = 1,18 m 1,12 m

largeur 4 y2 « = 1,32 m 1,14 m

profondeur 2 Vz « = 0,74 m 0,68 m (à l'intérieur)

épaisseur des parois * « = 0,15 m 0,11 m

21. Le cahier des charges du pavage de la place du Perron précise, à propos de la rue de Buaye (rue Léon

Simon), que « l'entreprenneur ferat la rigolle au millieu du pavé pour que les eaux sauvages qui y passent se

puissent bien descharger » (voir note 4).

22. A. Melin, Toponymie d'Andenne, Op. cit., p. 33 ; Bulletin delà Société royale le Vieux-Liège, n° 11,1933,

p. 173. Ces éléments n'ont pas été conservés.

23. Je n'ai malheureusement pas pu consulter les notes manuscrites de feu R. Garant, architecte, qui a eu

l'occasion de voir ces éléments lors de leur découverte (L. Noël, Toponymie d'Andenne, Op.cit., p. 64, n° 194).

J'ignore où elles sont actuellement conservées.

119L'adéquation est à ce niveau nettement meilleure et si l'on tient compte de l'article du

cahier des charges qui stipule que « lesquels huit bacs serontfait avec des pierres tirées du

ban de sept pieds, ou tout au moins d'une pierre aussy solide que le ban de 7 pieds pouroit

être, et au dire d'experts et connoisseurs », on peut légitimement se demander si les

dimensions exigées pour les bassins, impressionnantes au demeurant, n'étaient pas, sinon

un tantinet exagérées, du moins inadaptées aux possibilités réelles de la carrière ou du

banc de pierre ? D'où un rétrécissement indispensable de leur gabarit, tout en respectant

les proportions initialement prévues. Il n'en reste pas moins que la différence très nette de

modénature entre les vestiges découverts en 1932 et le bassin qui subsiste dans la cour du

presbytère met sérieusement en doute l'authenticité de ce dernier.

3. L'adduction d'eau

Le 14 août 1764, le sieur Boret, « maître fontenié de Huy », reçoit 2 florins 12 sous 2

liards pour être venu à Andenne « donner des instructions pour faire venir l'eau de la

fontaine de Horseilles au Pairon ». Il est grand temps, les pierres de taille sont déjà prêtes !

Ses recommandations, relatives principalement à la section des différents tuyaux de

plomb, sont dûment transmises à Hubert-Joseph Stiernon, « marchand bourgeois en la

ville deNamur », mais aussi « maître fontenier et plombier », qui réalise le travail, l'offre

du plombier Delwiche n'ayant pas été retenue 24.

Par contrat du 6 juin 1764, Stiernon s'était en effet engagé à livrer pour la fin juillet, à

ses frais, risques et périls, toutes les buses de plomb nécessaires entre Horseilles et le

Perron et à les poser avec soudures et robinets ad hoc 25. Un récapitulatif établi le 7

septembre énumère les types de pièces qu'il a livrées, rolles de grosses et miles de buses,

et porte en compte un total de 11.502 livres trois quarts de plomb, soit environ 5.360,30

kg 26! Les payements s'échelonnent ensuite entre le 18 septembre 1764 et le 19 août 1765

et atteignent la somme de 1.230 florins ; par lettre du 18 janvier 1766, Stiernon signale

cependant qu'il lui est encore dû 461 florins 3 liards. Le plomb a donc entraîné une dépense

de 1.691 florins 3 liards, soit apparemment un peu plus que ce qui avait été prévu au point

de départ 27.

La pose de tuyaux en plomb exige quelques précautions, étant donné leur malléabilité

et leur fragilité relatives. Aussi la communauté commande-t-elle à Pierre Gillet et à son fils

33 tombereaux de derle, ou terre plastique, destinée à enrober les buses et qui doit être

stockée dans une fosse creusée à cet effet. Gillet ne consacre toutefois qu'une demi-journée

seulement à l'enrobage des tuyaux. Son état porte la modique somme de 11 florins 2 sous

lliard 28.

Le 29 janvier 1765 enfin, la communauté charge le maçon Benoit Haquenne de repaver

les zones qui avaient dû être ouvertes lors de la construction de la fontaine et de la pose

des tuyaux entre le Perron et la source de Horseilles, le tout pour 30 florins 29.

24. Ibid., comptes des raspes rendus le 27.11.1764 ; Métiers de Namur, n° 513. Document 4.

25. Document 3.

26. AEN, Communes ancien Régime, Andenne, n° 22.

27. Le contrat (document 2) précise en effet que le plomb rendu coûterait 14 fl. 8 s. les cent livres : 11.502

livres trois quarts représentent donc 1.659 fl., et non 1.691.

28. AEN, Communes ancien Régime, Andenne, n° 68, comptes des raspes de 1762, rendus le 27.11.1764.

29. Document 6. Sur ce maçon, voir J.-L. Javaux, La fontaine de Horseilles, dite de l'Ours, à Andenne, dans

DMA, t. xxiv, 1997, p. 67.

1204. Le coût

En définitive, le coût de construction de la fontaine du Perron peut s'établir aisément :

- nivellement (Masset) : [2-16-0]

- monument : - adjudication (Baudot) 550-00-0

- réception des travaux (experts) 4-04-0 554-04-0

- adduction d'eau :-examen préalable (Boret) 2-12-2

- tuyaux de plomb (Stiernon) 1.691-00-3

- deiie (Gillet) 11-02-1

- repavage (Haquenne) 30-00-0 1.734-15-2

Total : 2.291-15-2

En dehors du nivellement dont le coût hypothétique ne représente en réalité pas grand-

chose, les deux gros postes sont constitués par la construction du monument (554-04-0)

et surtout par l'adduction d'eau (1.734-15-2), qui engloutit à elle seule plus des trois quarts

du budget (75,7%), un peu à l'instar de la partie immergée de l'iceberg !

Le sacrifice financier est de taille : il équivaut presque au tiers du nouvel hôtel de ville

dont se dote la communauté en 1772-1780 (± 6.500 florins) et à près de quatre fois la

restauration de la fontaine de l'Ours en 1762-1766 (580-18-0). Il arrive ainsi en seconde

position dans les dépenses d'utilité publique consenties entre 1752 et 1791 30 !

5. L'entretien

A l'inverse des fontaines du Chapitre et de l'Ours qui sont solidement ancrées dans le sol,

la fontaine du Perron est elle entièrement «aérienne» et, par le fait même, d'autant plus

vulnérable à un phénomène naturel bien connu, le gel. Il ne faut dès lors pas s'étonner si l'on

paye, entre le 14 janvier et le 25 avril 1766,2 florins 14 sous « à diverses personnes emploiées

à casser les glaces et ouvrir l'écoulement des eaux de la fontaine du Pairon dans la rue de

Buaye », et 5 florins 19 sous le 6 février 1776 « à Gabriel limet et Hubert Dewez [...] pour

journées emploiées à couper et casser les glaces de la place et marché de ce lieu pendant

janvier 1776 ».

Pourtant, quelqu'un est habituellement préposé d'année en année à l'entretien de la

fontaine. Ainsi, Simon Frankinoulle, qui reçoit 6 florins le 17 juillet 1767 « pour avoirnetoyé

les bacqs et pris soing de la fontaine du Pairon pendant un an fini au mois d'avril de cette

année », et qui touche 7 florins 7 sous pour le même travail le 26 avril de l'année suivante 31.

Un contrat de ce type passé le 13 octobre 1778 avec Joseph Bioul, pour 4 florins par an,

montre que la tâche est variée : nettoyer les bacs autant que nécessaire, mais au moins une

fois par mois ; veiller à ce qu'ils ne se fissurent pas en temps de gel ; protéger les robinets

qui commandent l'arrivée d'eau à cette occasion ou les ouvrir à fond en cas d'orage, sans

doute pour éviter une pression excessive dans les tuyaux de plomb ; signaler les éventuels

dégâts et les réparations à faire ; veiller à ce que personne ne bouche ou ne dérange les

écoulements ou ne jette des pierres ou des crasses dans les bassins et canaux. Le salaire

annuel proposé pour une pareille tâche n'est guère mirobolant, il faut en convenir 32.

30. Ibid., p. 70.

31. AEN, Communes ancien Régime, Andenne, nos 68 (comptes des raspes de 1764 et 1765) et 69 (comptes

de 1774).

32. Document 7.

121L'année d'après, le tailleur de pierre Jean-Louis Delizée livre, pour 4 florins 4 sous, trois

hurteaux (bornes chasse-roues) pour la place du Perron, afin de mieux canaliser la

circulation de l'époque sans doute 33 !

Quelques menues réparations entreprises en 1789 par le maçon Lambert Lallemand,

aux pavés et buses de la fontaine, pour 6 florins 13 sous, préludent à une importante

restauration en 1792, qui impose au maçon Joseph Laloux le démontage et le remontage

des bacs (96-02-1). Se succèdent ensuite, la même année, le tailleur de pierre Hubert-

Joseph Soleil (87-11-3), le serrurier Gaspard-Antoine Rosart et le commis des bois Jean-

Joseph Fontaine (32-10-0), de nouveau le maçon Lambert Lallemand (20-18-2), le manœu

vre Jean-Joseph Bioul (12-13-0) et le charretier Jean-Louis Ligot (10-19-2), qui travaillent

simultanément à la fontaine de Horseilles. Il est dès lors malaisé de préciser la part prise

par la fontaine du Perron dans ces 164 florins 12 sous 3 liards 34.

Un « état par aperçu de ce que coûteroit en 1820 les réparations à faire aux ponts et

aqueducs de la ville d'Andenne ainsi que l'entretien des fontaines », établi en décembre

1819 par le bourgmestre, prévoit « l'achat et placement d'un grand bac de pierre à celle du

Pairon » pour 30 florins, sur un total estimé à 100 florins pour l'ensemble des travaux à

réaliser durant l'année 35.

6. Les principaux artisans

Le géomètre Masset, de Gelbressée. Charles-Joseph Masset a réussi le tour de force

d'être à la fois l'homme de confiance des chanoinesses et des habitants. Entre 1746 et 1767,

il mesure en effet annuellement toutes les coupes de bois pour les premières et de raspes

(taillis) pour les seconds. Il réalise également toute une série de bornages de communes

(biens communaux) et dresse la carte figurative de certains bois, ceux d'Ohey (1746), de

Stud (1754) et de Chenu (1761) par exemple, ou des communes de Grande France (1756),

Fond Gordien (1759) et Champsia (1765). Le 23 juin 1762, il touche 3 florins 6 sous 2 liards

« pour avoir vacqué avec l'architecte Dewez à mesurer le local de la ditte église pourformer

son plan » : il s'agit de la nouvelle collégiale Sainte-Begge que l'on s'apprête à rebâtir.

Né à Gelbressée le 8 novembre 1700, il devient mayeur de Franc-Waret avant même de

se présenter, en 1739, à l'examen de géomètre-juré dans le comté de Namur. Formé par le

géomètre brabançon C. Henrioulle, qui lui a appris « l'art de mesurer les terres l'espace de

quinze jours », et par maître Jamotte, « lequel faisoit profession d'enseigner la géomettrie,

l'espace de trois mois ou environs », il est admis le 2 mai 1740. Il acquiert ensuite sa licence

de notaire, profession qu'il exerce de 1745 à 1766 conjointement à celle de géomètre : c'est

à ce double titre qu'il touche 1.078 florins pour ses vacations au service d'Alexandre-François

de Groesbeeck, seigneur de Franc-Waret, entre 1755 et 1767. Il décède à Gelbressée le 1er juin

1768 ; sa pierre tombale est conservée à l'église. Son fils Louis-Joseph lui succède comme

géomètre en 1767 et comme notaire de 1776 à 1788, mais à Sclayn cette fois 3fi.

33. AEN, Communes ancien Régime, Andenne, n° 69 (comptes des raspes de 1779).

34. Ibid., nos 70 (comptes des raspes de 1787) et 71 (comptes des bois de 1790).

35. AVA, Travaux : le document prévoyait en outre 10 journées pour nettoyer les fontaines (5 florins) et

50 pour les ponts et aqueducs (25 fl.), ainsi que 40 charretées de gravier (40 fl.).

36. V. Thibaut, Comment on devenait géomètre-juré au XVIIIe siècle dans le comté de Namur, dans Mélanges

Courtoy, t. n, Namur, 1952, pp. 837-846 ; AEN, Archives ecclésiastiques, nos 1076, 1099 et 1142 ; Communes

ancien Régime, Andenne, nos 66-68 ; Echevinages, Andenne, n° 34 (fos 8v° et 17-18) ; Protocoles notariaux, nos

3068-3086 et 7599 ; Château de Franc-Waret, nos 505 et 1210-1212.

122Le maître de carrière Baudot, de Seilles. Maître de carrière comme son grand-père et son

père, Etienne Baudot, ou Badot (1726-1806) exploite entre 1773 et 1800 au moins la carrière

de la Gorge du Wez. Désigné par le chapitre d'Andenne comme inspecteur des carrières à

l'occasion de la construction de la nouvelle collégiale, de 1763 à 1770, il livre des pierres de

taille pour la fontaine de l'Ours en 1766, pour un pont à construire à Roermond, en Hollande,

en 1770 et pour une porte du Chapitre, en 1779. En 1773-1774, il est chargé par la

communauté d'Andenne de contrôler les pierres destinées à l'édification de l'hôtel de ville,

place du Perron 37.

Le fontainier Boret, de Huy. Maître plombier, Joseph Boret effectue entre 1756 et 1759

un certain nombre de réparations à la fontaine Sainte-Begge pour le compte du chapitre

d'Andenne.

Plusieurs plombiers de nom de Boret œuvrent à Huy au XVIIIe siècle, et notamment Jean,

qui travaille à la fontaine du Bassinia en 1725. Joseph, pour sa part, relève le métier des

merciers en 1738, comme l'avaient fait avant lui son père Nicolas (1694) et son grand-père

Jean, eux aussi plombiers ; il fournit et place en 1749 une pompe dans la cour du couvent

des chanoines réguliers de Sainte-Croix (Croisiers) ; il est reconduit en 1759 dans son office

de plombier du chapitre Notre-Dame, jusqu'à révocation. Le marchand Boret livre en 1762

à l'abbaye du Neufmoustier pour près de 360 florins de plomb et 354 florins de fer. Il travaille

avec le plombier Galand au nouvel hôtel de ville de Huy, rebâti à partir de 1765 38.

Le marchand Stiernon, de Namur. Hubert-Joseph Stiernon, ou Stienon, est également

plombier. Admis bourgeois de Namur le 31 août 1754, puis maître plombier le 7 septembre

suivant, il ne semble pas avoir eu la même notoriété que des Jacques Grigeois, des Charles

Wespelaer, des Jean-Ignace Delwiche ou des Cornélis Bauchaux, gros plombiers de

l'époque, bien qu'il ait repris la boutique de H.J. Petiaux, vers 1770 sans doute. A Andenne

même, il est sollicité pour fournir au chapitre une pompe à incendie en 1762, de l'étain et

du fil d'archal (laiton) pour 47 florins vers 1770 ; il répare une pompe chez Jean-François-

Pascal de Gotte vers 1769 et chez Schlôgel vers 1773 et en 1776. Il effectue un payement

de 55 florins pour le compte du seigneur de Franc-Waret en 1763 et installe une fontaine

au château de Fernelmont en 1780, pour 467 florins. En 1779, il est en butte aux excès de

certains membres du métier des portefaix de Namur, contre lequel il entre en procès en

1784. A cette époque, il possède au moins deux maisons à Namur, rue de Bruxelles 39.

Pour rappel, on découvrit en 1612 un important gisement de galène (minerai de plomb)

dans la banlieue nord de Namur, sans doute un des plus riches du pays. Il devait être

exploité de 1633 à 1834 par la Société des mines de plomb de Vedrin 40.

37. J.-L. Javaux, L'église Saint-Remy à Landenne sur Meuse (1760-1761), dans Annales du Cercle hutois des

Sciences et Beaux-Arts, t. xliii, 1989, p. 57 et note 37 ;Id., La fontaine de Horseilles, Op. cit., p. 68 ;Id., Les bancs

de la place des Tilleuls, à Andenne, en 1761, dans DMA, t. xvn, 1993, pp. 23-28.

38. J. Comanne, Le « Bassinia » de Huy au XVIIIe siècle, dans Bulletin de la Société royale le Vieux-Liège, t.

xi, n° 240, 1988, p. 369 ; A. Lemeunier, La construction de l'hôtel de ville de Huy (1765-1777), dans Annales du

Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts, t. xxix, 1975, p. 168 ; Th. Tellier, La vie quotidienne au Neufmoustier

à Huy au XVIIIe siècle, mémoire de licence dactylographié, Liège, 1968, pp. 44 et 69 ; Archives de l'Etat à Huy,

Collégiale Notre-Dame, n° 28, f° 167 ; Notaire J.L. Francotte, au 11.05.1749 ; Ville de Huy, n° 358, fos 53v° et

106v° ; AEN, Archives ecclésiastiques, n° 1142.

39. F. Jacques, Namur en 1784, Namur, 1980, p. 90 (nos 831-832) ; F. Jacquet-Ladrier, Aspects socio-

économiques du métier des portefaix à Namur au XVIIIe siècle, dans ASAN, t. lxi, 1981, pp. 61-63 ; AEN, Archives

ecclésiastiques, nos 1035 (f° 64) et 1143 (comptes des bois de 1770) ; Château de Franc-Waret, nos 717 et 1212 ;

Métiers de Namur, nos 506 et 513.

40. J. Bovesse et F. Ladrier, A travers l'histoire du Namurois, Bruxelles, 1971, n° 93, pp. 178-180.

123L'hôtel de ville du XVIIIe siècle et la fontaine de 1859, d'après une carte postale

du début de ce siècle (Collection A. Chapelle ; Photo A. Gérard).

124III. La seconde fontaine (1858-1912) 41

La première fontaine du Perron est démolie, probablement pour cause de caducité, au

début des années 1850, du moins partiellement, car ses bacs en pierre subsistent sur la place

jusqu'en 1859. Or dès 1857, soit quelques années à peine après cette désaffectation, le débit

de la fontaine Sainte-Begge se met à diminuer notablement, avant presque de tarir. En cause,

les galeries de mine creusées au lieu-dit Grande-France, à moins de 500 m à l'est de la place

du Chapitre, par la Société métallurgique andennaise, dite La Calamine, qui ont recoupé la

nappe phréatique de la source ; celle-ci est alors soumise à un pompage incessant, avec le

résultat que l'on sait. La ville intente bien évidemment un procès à La Calamine (1858),

procès qu'elle gagne une dizaine d'années plus tard 42.

Confronté à ce délicat problème d'approvisionnement en eau et en l'absence de toute

distribution dans la commune, le collège, présidé par le bourgmestre Louis Wilgot (1836-

1860), demande alors à l'architecte Hansotte le plan d'une nouvelle fontaine à ériger sur la

place du Perron, toujours au départ de la source de Horseilles. Le plan élaboré par ce dernier

parvient aux édiles le dernier jour de l'an 185 7. Le conseil communal entérine la reconstruc

tion le 10 avril 1858 et l'architecte Hansotte livre les plans détaillés en août. L'emplacement

choisi est, à peu de chose près, le même qu'au siècle précédent, comme en témoignent, à

défaut des plans anciens 43, de multiples cartes postales du début de ce siècle 44.

1. Les travaux

Dès septembre 1858, l'entrepreneur Auguste Simon commence à creuser un vaste

réservoir de 150 m3 destiné à stocker l'eau provenant de la future fontaine, pour servir en

cas d'incendie 45. Les travaux à la fontaine proprement dite débutent en avril 1859, après

enlèvement, pour 7 francs, des vieux bacs de l'ancienne. Florent Dubois, de Thon, livre les

pierres de taille suivantes le 12 du mois (en francs et centimes) :

- 893 pieds (263,45 m) de « trotoire et marche » : 982,30

- bassin de 2,15 m de diamètre et de 0,67 m de hauteur : 405,00

-socle : 170,00

- pierre d'armoiries : 70,00

- colonne cannelée : 70,00

- son chapiteau : 40,00

- pour transport de ces pierres : 188,00

Total : 1.925,30

41. L'essentiel des données de ce chapitre est tiré de Melin, pp. 287-288. Quelques bribes du dossier relatif à cette

seconde fontaine ont été retrouvées dans les Archives de la Ville d'Andenne (= AVA) par Mr René Lemoine, qui a

entrepris leur reclassement. Qu'il trouve ici l'expression de mes remerciements les plus chaleureux pour son aide

enthousiaste.

42. Melin, p. 287 ; AVA, Correspondance du bourgmestre et du collège (1857-1860), passim.

43. Les plans originaux établis par l'architecte Hansotte à très grande échelle (l/10e ?) existaient encore il y a

une quizaine d'années, mais n'ont pu être retrouvés. La fontaine n'apparaît curieusement pas sur les Plans

d'alignements, dressés par le commissaire voyer E. Gérard en 1885, ni sur VAtlas des cours d'eau non navigables, ni

flottables, dressé par le commissaire voyer Hérode en 1884, lequel détaille pourtant avec minutie le cours de l'Hermy.

44. R. Garant, Andenne en cartes postales anciennes, Zaltbommel, 1973, fig. 15-18 ; J VANDENBROUCKE,y\ndeiine,

Andenelle, Bonneville et Coutisse au temps des réverbères, Andenne, 1992, pp. 194-195, 204, 209 et 212-213 ; E.

Brogniet, Y. Léonard et al., Andenne. Le temps des libertés, Op. cit., pp. 26 etl81 ; A. Chapelle, Bords de Meuse en

cartes postales anciennes, Huy, 1997, p. 77.

45. Documents 8 et 9.

125La fonderie P.-J. Jaumonet et fils, établie à Seilles « près de la station d'Andenne »,

réalise quatre mufles de lion cracheurs, à 8 francs pièce, et 4 plaques en fontes de 246 kilos,

que place fin avril, début mai le serrurier-poêlier andennais François Perin. Le plombier

Lambert Bernard, rue entre-deux-Portes à Huy, fournit tous les tuyaux de plomb et leurs

accessoires dans le même temps, tandis que l'entrepreneur Auguste Simon, qui décidément

travaille beaucoup à cette époque, se charge d'élever le monument. Les derniers payements

aux différents corps de métier sont acquittés en septembre.

2. Le monument

La nouvelle fontaine est bien

de son temps et véhicule toujours

les formules néo-classiques chères

à ce genre de réalisations 46. La

colonne centrale cannelée perpétue

en quelque sorte la symbolique

du perron, tout comme l'ample

emmarchement circulaire à trois

degrés qui assied l'unique bassin

circulaire en pierre bleue. Sur le

piédestal de la colonne, quatre

mufles léonins, qui rappellent ceux

des fontaines Sainte-Begge et de

Horseilles, y épanchent l'eau en

minces filets ; le tailleur de pierre y

a signé son œuvre sous le mascaron

oriental, où l'inscription « fl. dubois »

se lisait autrefois 47.

Une composition étrangement

similaire subsiste au centre de la

place Marie de Hongrie à Mariem-

bourg : œuvre du sculpteur Vinck,

le monument affiche le millésime

« anno/1863 » en haut de la colonne48.

Détail du bassin de la fontaine : piédestal de la colonne signé Mais il s'agit ici d'une pompe, unique

FI. Dubois et masques léonins en fonte de P.-J. Jaumonet.

en son genre il est vrai et qui pourrait

Agrandissement photographique réalisé par

A. Gérard, d'après une carte postale du début de ce siècle bien être une fontaine détournée de

(collection A. Chapelle). sa destination première.

46. S. De Jonghe, L.-F. Genicot et E. Guillaume, Fontaines et pompes de nos villes, Liège, 1990 ; K. Depicker, L.-F.

GENicoTet Y. Hanosset, Anciennes sources d'eau de nos campagnes, Alleur, 1990 ;Ch. DEWEzet A. Fraipont, Retour

aux sources. Fontaines, lavoirs et abreuvoirs de l'arrondissement de Neufchâteau, s.L, 1990.

47. Cette inscription a été découverte grâce aux agrandissements photographiques réalisés par Mr

Alexandre Gérard, que je remercie cordialement.

48. Le patrimoine monumental de la Belgique, t. ix, Arrondissement de Philippeville, Liège, 1982, p. 150 ; K.

Depicker, A. Francis et Y. Hanosset, Fontaines de Wallonie, s.L, 1991, p. 285.

126Construite sur le même modèle que la fontaine d'Andenne, la pompe de la place Marie de Hongrie, à

Mariembourg, due au sculpteur Vinck en 1863. Photo IPM, 1978.

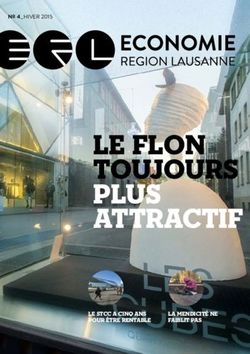

127Quelques aspects du coût de la construction à Andenne au XIXe siècle

Années Lieu Bâtiment (A) Architecte Coût en fr.

(E) Entrepreneur devis (d)

adjudication (a)

1882 Andenne école moyenne des garçons (E) Adolphe Lefèbre, Bruxelles 155.316 (a)

1868-69 Andenne école Normale (A) Degreny, arch. provincial 108.827 (d)

(E) Auguste Simon, Andenne - -

1882 Andenne école communale des garçons (E) Adolphe Lefèbre, Bruxelles 68.158 (a)

1894 Andenne parvis collégiale (projet) (A) Achille Simon, Andenne 64.147 (d)

1860-61 Andenne canalisation de l'Hermy (A) Dispaux, conducteur travaux 63.500 (d)

(E) LJ. Gougnard, Ben-Ahin - -

1863-71 Andenne «Casino» (hôtel de ville) (A) Degreny, arch. provincial - -

(E) François Puffet, Andenne 56.310 (a)

1857 Andenne canalisation de l'Hermy (proj.) (A) Gustave Hansotte, Bruxelles 40.000 (d)

1894 Andenne abattoir (A) Achille Simon, Andenne - -

(E) Firmin Thys 30.000 (d)

1875 Andenelle école des filles (A) Félix Simon 25.844 (a)

1846 Coutisse église Saint-Hubert -

16.900 (a)

1875 Andenne égouts pont de Baye-Meuse (E) Joseph Hittelet, Cureghem 15.853 (a)

1869 Andenelle école primaire (E) Auguste Simon, Andenne 13.900 (a)

1860 Andenne fontaine du Perron (A) Gustave Hansotte, Bruxelles 8.525 (a)

1856 Coutisse école des garçons -

6.750 (d)

1880 Andenne kiosque des Tilleuls (E) Alfred et Félix Simon 4.575 (a)

1844 Groynne école primaire - 1.990 (a)

1897 Andenne 3 urinoirs-kiosques (E) Larivière et Cie, Paris 3.450 (a)

1875-76 Andenne hôpital (A) Jean-Lambert Blandot, Huy » _

(E) Auguste Simon, Andenne - -

1892 Groynne école primaire (A) Pirnay, Liège

(E) Armand Debrun, Andenne - -

Sources

Andenne». Le temps des libertés (1875-1975), Andenne, 1993 ; Annales du Comité provincial des monuments,

t. ii [1891-1903], Namur, s.d.; A. Melin, Histoite de la ville et du ban d'Andenne, Liège, 1928.

3. Le coût

Estimés en 1858 à 3.959,40 francs par l'architecte, les travaux ont cependant été

nettement plus onéreux. Le récapitulatif des dépenses peut s'établir comme suit 49 :

- monument : - évacuation des vieux bassins 7 ,00

- construction de la fontaine (Simon) 572 ,88

- pierres de taille (Dubois) 1.925 ,75

- masques et plaques en fonte (Jaumonet) 84 ,11

- serrurerie (Perin et Jacquemin) 103 ,51

- couleur 1 ,50

- sculpture (Teissier) 12 ,00 2. 706, 75

- adduction d'eau : - tuyaux de plomb (Bernard) 2.328 ,26

- transport des tuyaux (Camus) 23 ,95

- creusement des tranchées 599 ,88

- repavage 376 ,25 3. 328, 34

- construction du réservoir (Simon) : 2 .224 ,63

- honoraires de l'architecte (Hansotte) : 265 ,14

Total : 8.524,86

128Vous pouvez aussi lire